Blackout en Espagne : l’électricité n’est pas une source d’énergie

Au lendemain de la panne quasi générale d’électricité en Espagne, au Portugal et partielle dans le Sud-Ouest de la France, la cause de cette défaillance reste indéterminée. Alors que le réseau espagnol est notablement alimenté par des énergies dites de substitution (ENS pour éolien, photovoltaïque et nucléaire principalement, voir : Espagne | App | Electricity Maps), la gestion de l’incident motive à envisager que, contrairement à ce qui est fréquemment affirmé par les promoteurs de la transition énergétique[1], non, toutes les formes d’énergie ne sont pas équivalentes, elles ne rendent pas toutes les mêmes services. Il est légitime de le déplorer, compte tenu de l’objectif de nous affranchir des hydrocarbures mais il semble prudent de considérer qu’un joule d’énergie provenant du vent, du Soleil ou des atomes radioactifs n’est pas équivalent à un joule provenant des énergies fossiles.

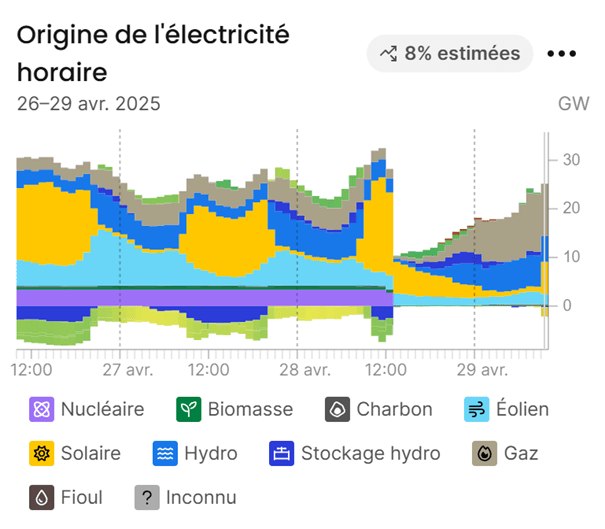

Bien que cette observation ne dise rien, par elle-même, de la possibilité de stabiliser à terme un approvisionnement en énergie à partir des ENS, la reprise de la fourniture d’électricité, après la défaillance, s’est largement appuyée (s’appuie encore, au moment de la rédaction de l’article), sur le gaz. L’énergie hydraulique a contribué à cette reprise, à hauteur de ses capacités journalières habituelles (graphique ci-dessous), le vent et le solaire n’ont pas pu renforcer leur production et le nucléaire n’a pas produit du tout. Le stockage hydraulique a été rapidement épuisé, et la dizaine de GW de stock d’électricité disponible en Espagne à ce jour[2] ne paraît pas avoir beaucoup contribué à pallier la défaillance globale.

Source : Espagne | App | Electricity Maps

Si le gaz a pu soutenir la reprise de la fourniture d’électricité quand le vent, le rayonnement solaire ou l’énergie nucléaire sont restées inopérants, c’est sans doute parce que l’exploitation de ces différentes formes d’énergie est qualitativement différente :

- d’un côté, pour exploiter le gaz – tant qu’il est disponible – il “suffit” d’ouvrir un robinet, de déclencher une combustion et d’alimenter une centrale. Il en serait de même avec un stock de charbon ou de pétrole : il “suffit” d’alimenter une centrale avec ces énergies pour obtenir de l’électricité (ou, dans le contexte d’une panne, d’un blackout d’origine matérielle, pour fabriquer toutes pièces nécessaires à la réparation des infrastructures, dans la mesure de la disponibilité d’autres ressources indispensables). Et ce, même si l’ensemble du réseau de distribution d’électricité est dysfonctionnel. L’exploitation des énergies fossiles ne dépend pas, initialement, pour l’enclenchement et la stabilisation d’une fourniture d’énergie, de l’ensemble des infrastructures de conversion et de distribution de l’énergie ;

- a contrario, lorsque les infrastructures ENS sont défaillantes, et ce même si seul le réseau de distribution est impacté, mais que, de fait, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires ne peuvent l’alimenter, alors il n’y a aucun accès à l’énergie du vent, du Soleil ou des atomes, aucune électricité ne peut être produite.

Les propriétés physiques des systèmes de fourniture d’énergie appuyés sur les hydrocarbures, comparativement à ceux dépendants du vent, du rayonnement solaire ou des atomes sont différentes et non superposables, singulièrement dans un objectif de substitution et de décarbonation. Dans le premier cas la constitution, la régulation et la maintenance des infrastructures est possible grâce à une énergie accessible en amont de ces infrastructures : la capture d’énergie dans le milieu n’est pas intrinsèquement conditionnée aux infrastructures. Dans le second cas la constitution, la régulation et la maintenance des infrastructures ENS n’est possible qu’en aval de l’existence de ces infrastructures, à partir de l’électricité, qui n’est qu’un produit de conversion de l’énergie qui les traverse initialement. Si les ENS dysfonctionnent, pas d’électricité, pas d’énergie, rien n’est possible.

Le fait que l’électricité puisse être stockée ne compense pas le fait que le vent, le rayonnement solaire ou l’uranium radioactif ne constituent pas de véritables sources d’énergie. En effet, le stockage permet de lisser une distribution d’énergie, dans un contexte de fonctionnement supposé stable des infrastructures ENS. Mais dès lors que celui-ci est déstabilisé, se dégrade ou est même défaillant, alors l’usage de ce stock est, d’une part, impacté lui-même par la dégradation des infrastructures, y compris pour sa recharge, et d’autre part son exploitation pour la stabilisation et la maintenance des infrastructures s’oppose à son rôle initial de lissage de la distribution d’énergie, par effet ciseaux : la dégradation et l’instabilité naturellement croissantes des infrastructures réduit la possibilité de recharge du stock pour la maintenance et la stabilisation des infrastructures, ce qui réduit la possibilité d’utiliser ce stock pour lisser la distribution globale d’électricité, ce qui nuit à la compensation de la dégradation des infrastructures, etc.

Cette différence qualitative, entre les systèmes fondés sur les hydrocarbures et les systèmes ENS est indépendante des quantités respectives de chaque énergie présente dans le milieu. Les hydrocarbures deviendront de plus en plus inaccessibles avec le temps et finiront par manquer. Toutefois, même si l’accès à ces énergies se complexifie au fur et à mesure de leur exploitation, elles constituent bien des énergies qui permettent leur propre exploitation (autocatalyse). L’industrie thermo-industrielle s’auto-entretient, s’auto-organise, jusqu’à épuisement de sa ressource (pour approfondir au sujet de l’autocatalyse et de l’auto-organisation, voir la partie 3 de l’article La croissance : arbitre de la transition). En revanche, bien que la quantité d’énergie présente dans le vent, le rayonnement solaire ou les atomes radioactifs soit considérable, supérieure même aux besoins humains, ces énergies ne permettent pas, en l’état des connaissances, d’exploiter ces mêmes énergies.

Dans l’objectif de la décarbonation, l’électricité ne peut en aucun cas être comparée à une source d’énergie, parce qu’elle n’est qu’un produit de conversion du vent, du rayonnement solaire ou de l’énergie nucléaire. Elle ne peut pas rendre les mêmes services que les hydrocarbures. Il ne devrait alors pas être possible de fonder l’ambition de transition sur cette confusion entre des sources d’énergie et un simple vecteur d’énergie, ce qui est pourtant le cas dans toutes les modélisations (RTE, négaWatt, TerraWater, GIEC, etc. voir citations dans l’article La science de la transition raconte des histoires). Les formes d’énergie contenues dans le vent, le rayonnement solaire ou l’énergie nucléaire elles-mêmes ne sont pas non plus des sources d’énergie pour les sociétés thermo-industrielles, bien qu’elles puissent rendre des services par fourniture d’électricité, après conversion. En l’état des connaissances, il est impossible d’exploiter ces énergies afin d’obtenir les moyens de les exploiter, elles constituent alors de simples énergies auxiliaires (voir l’article L’erreur fondamentale de la transition énergétique, sur le site L’Encyclopédie de l’énergie).

Le blackout du 28 avril en Espagne ne constitue pas, en soi, une réfutation de la possibilité d’opérer une transition énergétique. Il illustre toutefois que les différentes formes d’énergie exploitées répondent à différents besoins des sociétés thermo-industrielles, irréductibles les uns aux autres, ce qui interroge sur leur substitution dans le but de décarboner. Affirmer, en dépit des observations de terrain, que toutes les formes d’énergie sont physiquement équivalentes au titre qu’elles sont toutes convertibles, dans l’absolu, les unes en les autres est une forme de relativisme dangereuse pour l’avenir. En plus de manquer d’énergie – ce qui arrivera inéluctablement – nos sociétés pourraient avoir fait des choix technologiques qui réduiraient leur capacité à gérer la pénurie, alors même qu’elles auraient cru se renforcer.

Notes et références

[1] “L’énergie : ce que nous croyons savoir”, article LinkedIn en réponse à l’entretien de Greg de Temmerman avec Vinz Kanté, sur la chaîne Limit, qui évoquait ma critique de la transition énergétique : https://www.linkedin.com/pulse/l%25C3%25A9nergie-ce-que-nous-croyons-savoir-defi-energie-fidic/

[2] Miotisoa Randrianarisoa, “Comment le stockage d’électricité de longue durée va rentabiliser les énergies renouvelables en Espagne”, Révolution énergétique, 8 août 2023. https://www.revolution-energetique.com/actus/comment-le-stockage-delectricite-de-longue-duree-va-rentabiliser-les-energies-renouvelables-en-espagne/