Transition énergétique et servitude

Cet article explore les bouleversements géopolitiques et culturels en cours sous le prisme des relations de dépendance et de réciprocité des différents systèmes énergétiques qui alimentent l’industrie et l’économie des sociétés thermo-industrielles : d’un côté les systèmes fondés sur des sources d’énergie carbonées, les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), de l’autre les systèmes fondés sur des énergies auxiliaires, les énergies dites de substitution (ENS : principalement vent, rayonnement solaire, énergie nucléaire)[1]. Arbitrairement dispensée de tester ses hypothèses, la recherche scientifique sur la transition énergétique serait potentiellement trompeuse. En particulier, la prescription d’une décarbonation industrielle au titre de la défense de la souveraineté rendrait au contraire les “dynamiques locales de transition” d’autant plus dépendantes des puissances carbonées[2]. Les données indiqueraient déjà un affaiblissement, sur la scène internationale, des pays qui ont engagé leur transition.

Table des matières

En 2025, la recherche sur la transition énergétique continue à raisonner à rebours et de façon circulaire, à sauter directement des hypothèses jusqu’à des conclusions censées valider la croyance initiale : dans la mesure où aucun verrou physique n’est détecté, alors les sociétés thermo-industrielles peuvent abandonner les énergies fossiles et satisfaire leurs besoins grâce au vent, au rayonnement solaire et à l’énergie nucléaire. Cependant, parce que la science ne peut prétendre à l’exhaustivité, à la connaissance parfaite du réel, la non détection d’une impossibilité fondamentale n’implique pas qu’il n’y en ait aucune dans l’absolu et la complexité de la question théorique posée par la substitution des énergies empêche, peut-être à tout jamais, de trouver des preuves de sa faisabilité “en un sens fort et mathématique, dans un champ où il n’est pas possible d’en obtenir[3].”

En l’état des connaissances, défendre que la substitution des énergies est scientifiquement acquise équivaut à affirmer que Dieu existe au prétexte qu’on n’aurait pas démontré qu’il n’existe pas[4]. Aucun consensus sur la faisabilité physique de la transition ne saurait s’appuyer sur l’absence de démonstration que la transition est impossible. Alan Chalmers, historien des sciences et épistémologue le rappelait dans “Qu’est-ce que la science ?” : “Une très bonne théorie énonce des assertions de portée très générale sur le monde ; elle est par conséquent hautement falsifiable, et elle résiste aux falsifications chaque fois qu’elle est soumise à test[5].” Tester la théorie de la substituabilité des énergies, pour les systèmes complexes que constituent les sociétés humaines serait un minimum, mais l’idée n’a même jamais été théorisée. La littérature actuelle[6] ne peut donc qu’accumuler les hypothèses ad hoc[7] et spéculer[8], quand la charge de la preuve reste bien du côté des prescripteurs de la décarbonation industrielle.

Conclure en la possibilité de quelque chose sans avoir testé l’hypothèse de cette possibilité ne serait pas toléré en mathématique, en chimie, en biologie, en médecine (imaginons une vaccination ou une antibiothérapie qui seraient déployées avant tout retour d’expérience concluant), en histoire, en anthropologie, etc. Même la science économique, qui a mauvaise réputation et est souvent toisée par les sciences exactes, s’appuie sur des théories testables. Compte tenu des enjeux – existentiels – de la transition énergétique, la complaisance envers ce champ de recherche est incompréhensible et expose l’ensemble de la science au désaveu, si le grand-public devait un jour interroger les scientifiques, en particulier au titre du débat démocratique, sur l’existence du matériel supposé soutenir les assertions quant à la substituabilité des énergies. Les observations en tout cas ne valident pas encore cette substitution[9], des blocages potentiellement insurmontables sont susceptibles d’avoir été ignorés.

Dans la quête d’éventuels verrous physiques à la transition, la recherche semble s’être contentée d’explorer la substitution des énergies au moyen des outils conceptuels de la thermodynamique appliquée aux machines, sans suffisamment tenir compte du fait que les sociétés humaines sont des systèmes complexes, dits “hors équilibre thermodynamique”, pour lesquels les concepts de la thermodynamique classique sont réputés utiles[10] mais délicats à manipuler[11], voire insatisfaisants[12]. Singulièrement, en dépit d’affirmations récurrentes mais incompatibles avec l’état de l’art[13], l’exergie (la part de travail d’une quantité d’énergie, concept utilisé en thermodynamique classique[14]) et l’organisation (la structuration de la matière au cours d’une dissipation d’énergie dans les systèmes complexes ou “structures dissipatives[15]“) correspondent à des phénomènes physiques irréductibles l’un à l’autre. Ce dont dépend l’existence d’un organisme vivant ou d’une société humaine est fondamentalement différent de ce qui se passe dans un convertisseur d’énergie tel qu’une éolienne, un panneau solaire ou une centrale nucléaire[16]. Dès lors, les différentes formes d’énergie que l’humanité exploite, dans le réel, ne sauraient être réduites, dans les modèles, à de simples quantités indifférenciées[17], procurant l’illusion que les unes pourraient aussi bien remplacer les autres pour satisfaire les besoins de sociétés qui sont autre chose, et bien plus que des machines.

Pour que la transition énergétique puisse être véritablement présentée comme une “solution contre l’urgence climatique[18]” auprès des politiques, des industriels et du grand-public, la recherche et la prescription de la décarbonation industrielle devraient s’appuyer a minima sur une théorisation qui tiendrait compte des spécificités qualitatives entre les différentes formes d’énergie ainsi qu’entre les différents processus physiques en jeu, sur des “preuves de concepts”, comme cela est habituellement attendu pour toute innovation, ou sur des expérimentations qui la valideraient empiriquement.

Malheureusement, personne n’est aujourd’hui en mesure de garantir que le vent, le rayonnement solaire ou l’énergie nucléaire se substitueront un jour aux hydrocarbures. Cette garantie n’arrivera peut-être jamais et les scientifiques, les prescripteurs et les vulgarisateurs ne peuvent alors, pour l’instant, que désinformer sur la faisabilité d’une transition énergétique. Ça n’est que la foi de quelques-uns et de quelques-unes qui a déjà engagé, par le déploiement des ENS (énergies dites de substitution), l’avenir de toute l’humanité et d’une part immense du vivant non-humain. Cette foi risque de mener à l’échec de la transition, alors que des différences qualitatives entre les systèmes ENS et les systèmes fossiles, qui les rendraient physiquement non substituables, sont envisageables et testables.

Les sociétés thermo-industrielles sont aujourd’hui approvisionnées en énergie au moyen de deux modèles industriels distincts : un modèle carboné, fondé sur les énergies fossiles et un autre dit “décarboné”, essentiellement fondé sur le vent, le rayonnement solaire et l’énergie nucléaire, qu’il faudrait substituer au premier afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et pallier la fin de la disponibilité des hydrocarbures. En extrapolant sur leurs propriétés, l’impression peut être donnée que ces différents systèmes énergétiques sont physiquement équivalents et substituables, tout en rendant des services identiques aux sociétés. Rien n’est moins sûr. Au moins deux différences qualitatives distinguent les systèmes fondés sur des sources d’énergie fossiles et ceux fondés sur des énergies auxiliaires :

- l’exploitation des stocks finis d’hydrocarbures, en tant que source d’énergie primaire, a historiquement pourvu à la fois à la fourniture des moyens pour exploiter ces mêmes hydrocarbures et à la croissance de sociétés thermo-industrielles, sans que le déploiement et la maintenance des infrastructures d’exploitation d’énergies n’aient contrarié leur capacité à rendre des services aux sociétés, tant que les ressources étaient disponibles,

- les formes d’énergie provenant du vent, du rayonnement solaire et d’origine nucléaire doivent être préalablement converties avant d’être exploitées, et de l’exploitation de ce flux d’énergie secondaire découle un conflit d’usage : les flux d’énergie nécessaires à la maintenance et à la régulation du fonctionnement des infrastructures ENS (indispensables à la conversion initiale d’où provient le flux secondaire) et ceux nécessaires à la satisfaction des besoins des sociétés sont soustraits au même produit de conversion provenant des ENS, impliquant que l’augmentation des besoins énergétiques d’un côté réduise la disponibilité de l’autre, cet “effet ciseaux” condamnant de tels systèmes à la dégradation globale[19], et ce quelles que soient les quantités d’énergie initialement présentes dans le milieu[20].

En résumé, d’un côté un système énergétique qui, depuis zéro, peut s’organiser et croître par interaction entre des humains, de l’énergie et de la matière, ce premier système fait des sociétés thermo-industrielles des structures dissipatives (elles s’auto-organisent à partir d’une dissipation d’énergie[21]) ; de l’autre, un système qui doit au préalable être bâti pour rendre le moindre service et dont l’entretien de l’organisation matérielle cannibalise sa propre production d’énergie[22], le condamnant au dysfonctionnement et à la réduction des services rendus avec le temps (en l’état des connaissances, ce système ne procure pas l’auto-organisation aux sociétés humaines, il n’en fait pas des structures dissipatives[23]).

La distinction qualitative des systèmes “fossiles” et des systèmes ENS implique également une contrainte causale. C’est en effet grâce à la possibilité procurée par les hydrocarbures de transformer la matière que la totalité de la civilisation thermo-industrielle a pu apparaître et croître, tout en procurant les moyens à cette civilisation d’exploiter, secondairement, d’autres énergies pour son industrie, les énergies auxiliaires que sont le vent, le rayonnement solaire et l’énergie nucléaire. En l’état des connaissances et des observations, l’histoire et la continuation de l’exploitation des énergies auxiliaires dépendent de celle des énergies fossiles : une rupture de ce flux d’énergie spécifique implique que la cannibalisation de la fourniture d’énergie des systèmes ENS en déstabilise le fonctionnement, jusqu’à l’arrêt complet. Et ce même si le vent, le rayonnement solaire ou l’énergie d’origine nucléaire sont encore disponibles.

Les manifestations de cette dépendance fonctionnelle et causale des systèmes ENS aux systèmes fossiles s’observeraient déjà : alors que la supposée équivalence conceptuelle de ces deux systèmes devrait à la fois réduire les émissions de CO2, toutes choses égales par ailleurs, et autoriser la relance de la croissance économique des “dynamiques locales de transition”, l’évolution des émissions semble rester indexée à la disponibilité physique des hydrocarbures et à leur coût d’exploitation, quand les taux de croissance sont à la baisse à toutes les échelles de l’économie mondialisée (données sur l’Observatoire de la transition).

La dépendance physique des systèmes ENS envers les systèmes carbonés serait aussi visible sur le plan géopolitique. Les pays et les territoires qui décarbonent ne gagneraient pas en souveraineté énergétique, au contraire.

La révolution industrielle du 18ème siècle n’est pas une révolution énergétique. L’humanité utilise le feu depuis au moins 800 000 ans[24], elle fond des métaux depuis au moins 5000 ans[25], elle connaît le charbon et le pétrole depuis l’Antiquité, la Chine a même exploité le gaz dès le 4ème siècle, “en l’extrayant des mines à l’aide de conduites en bambou ou en poterie[26].” L’Empire du Milieu est d’ailleurs l’initiateur d’une première révolution de la sidérurgie : c’est sous la dynastie des Song, au 11ème siècle, que les usines de Kaifeng ont produit, grâce au charbon, des “pièces standardisées en fonte, des outils agricoles, des armes, des objets de cultes, des pièces de monnaie. Des statues de plusieurs tonnes ont même été fondues en une seule pièce[27].” Après moins de trois siècles cet empire s’est effondré, les crises politiques se mêlant aux crises environnementales et aux invasions barbares.

C’est la – seconde – révolution industrielle, celle qui s’enclenche en Europe, qui va mettre en œuvre des processus d’exploitation et de transformation des ressources plus performants, ouvrant la voie à la grande accélération[28]. Des innovations technologiques de mieux en mieux maîtrisées (vilebrequin[29], machine à vapeur[30], moteur à combustion interne[31]) ont mis en valeur la grande densité énergétique des hydrocarbures : au lieu de se perdre dans le milieu, la précieuse chaleur extraite de leur combustion anime bielles, pistons et engrenages[32], démultipliant les capacités de l’humanité à transformer le monde, à extraire les minerais métalliques – et les hydrocarbures eux-mêmes – du sous-sol, à tracter les lourdes charrues et à propulser les bateaux, augmentant ainsi les rendements agricoles et facilitant les échanges marchands à grande échelle.

La révolution industrielle ça n’est alors ni l’énergie, ni la puissance, ni la technologie en soi mais la possibilité d’enclencher des processus de transformation qui canalisent l’énergie et la puissance au cœur de machines inédites. La révolution industrielle, c’est une nouvelle façon d’informer, d’organiser, de structurer la matière en technologies plus sophistiquées, pour en obtenir des services nouveaux. Une fois enclenché, ce processus peut s’auto-entretenir et même faire croître les sociétés, dans la limite de la disponibilité du charbon, du pétrole et du gaz.

C’est sur la maîtrise de ce processus d’organisation que s’est appuyée la domination des sociétés dites “occidentales” pendant deux siècles : ayant eu accès en premier aux techniques et aux ressources fossiles, initialement présentes sur leurs propres territoires, elles ont pu en piloter l’exploitation, y compris en important la ressource énergétique elle-même, accompagnée des ressources métalliques, une fois leurs territoires asséchés. Ces pays précurseurs ont également conservé la mainmise sur ceux intégrés après eux au sein de la civilisation thermo-industrielle par dissémination précautionneuse et stratégique des secrets techniques, protégés par ailleurs par des brevets, ainsi que par déploiement du capitalisme et de ses instruments financiers[33]. Brevets et dette ont compté comme autant de leviers de servitude envers tout pays qui souhaitait améliorer ses rendements agricoles ou valoriser ses propres ressources, mais qui ne pouvait que le négocier selon les exigences de ceux qui gardaient pour eux la clé de l’hégémonie, le contrôle de la première étape de tous les processus industriels secondaires, celle de la rencontre initiale entre l’énergie, la puissance et les moyens de les orienter à des fins déterminées et stratégiques.

Fréquemment relativisée, voire occultée, cette domination occidentale historique a engendré, selon le docteur en science politique Malcolm Ferdinand[34], “un imaginaire occidental de la ‘crise écologique’ qui efface le fait colonial”, qui passe sous silence, dans la production scientifique – autre levier de domination – “la constitution coloniale du monde[35].” Cet imaginaire de la crise écologique, qui masque les rapports de domination, sans doute afin de ne pas trop avoir à les assumer, empêche également de penser l’évolution de ces rapports de domination. Aujourd’hui, alors que la disponibilité des fossiles est en passe de décliner à l’échelle mondiale, les cartes sont rebattues. Les territoires ayant bénéficié en premier des ressources et des machines appuient encore leur domination sur la technologie, les brevets et les dettes à leur rembourser, mais certains ne disposent plus de longue date d’énergie fossile domestique (Europe), et même pour ceux qui accèdent encore à d’importants flux carbonés, depuis leur sol ou importés, il est acquis que ceux-ci finiront par décliner.

La transition énergétique offre à certains l’espoir de “reprendre le contrôle”. Mais elle n’en procurerait que l’illusion, faisant même des anciennes puissances carbonées les prochaines sociétés asservies.

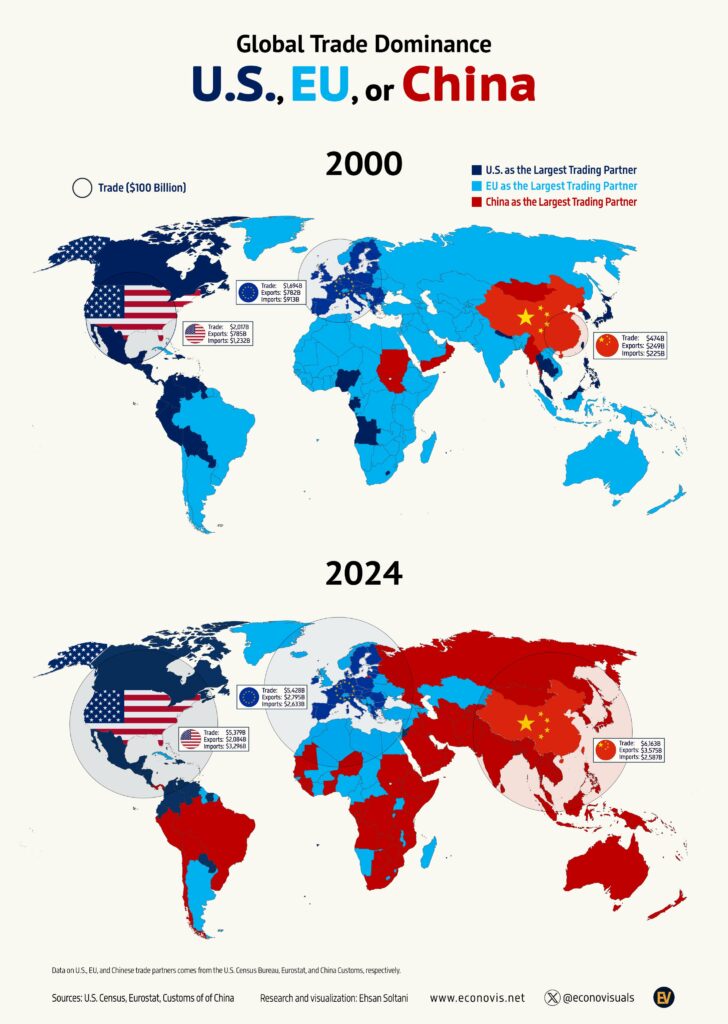

En 2025, le pays qui détient le contrôle de la transition énergétique est la Chine. L’article du New York Times du 30 juin 2025, titré “There’s a Race to Power the Future. China Is Pulling Away[36].” (Une course à l’énergie du futur est en cours. La Chine prend de l’avance.) fait un vertigineux état des lieux des ambitions et réussites chinoises dans le domaine de l’énergie dite décarbonée.

Le pays modernise et automatise son industrie afin de réduire les coûts de production : en 2 ans, de 2021 à 2023, il a installé plus de robots que le reste du monde, sept fois plus que les États-Unis. Si en 2008 les États-Unis produisaient près de la moitié du polysilicium mondial (un matériau essentiel pour les panneaux solaires), la Chine en produit aujourd’hui plus de 90 %. La Chine a installé plus d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur son territoire que tous les autres pays réunis, elle dispose des 10 plus grandes installations solaires au monde. Elle tire de ces compétences industrielles un avantage comparatif certain, et géopolitiquement puissant : “La Chine détient près de 700 000 brevets dans le domaine des énergies propres, soit plus de la moitié du total mondial. L’ascension de Pékin comme géant de l’énergie propre transforme les économies et modifie les alliances dans des pays émergents aussi éloignés que le Pakistan et le Brésil[37].”

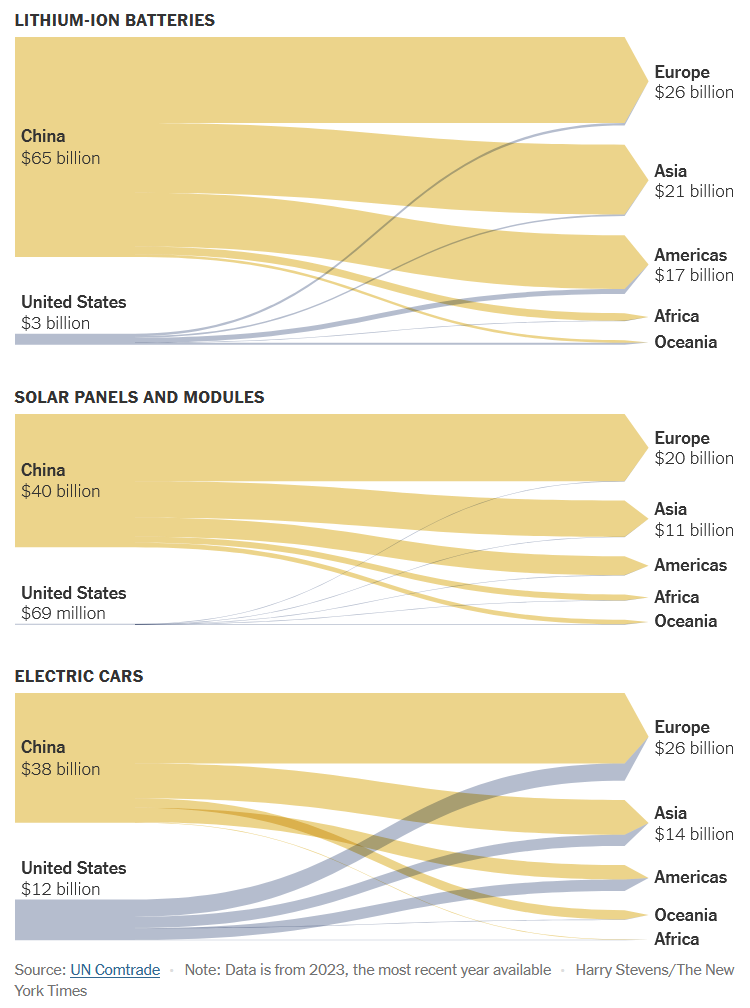

La Chine déploie manifestement tous les moyens pour bouleverser la géopolitique au moyen de la décarbonation. Alors que construire une usine de batteries coûte 6 fois plus cher aux États-Unis qu’en Chine, celle-ci exporte pour 22 fois plus, en valeur, de batteries que les États-Unis. Elle exporte également pour 580 fois plus de panneaux et modules solaires et pour 3 fois plus de véhicules électriques que les États-Unis, la prise d’influence sur le marché de l’automobile étant un autre levier essentiel de la rivalité industrielle, économique et géopolitique.

The New York Times : There’s a Race to Power the Future. China Is Pulling Away.

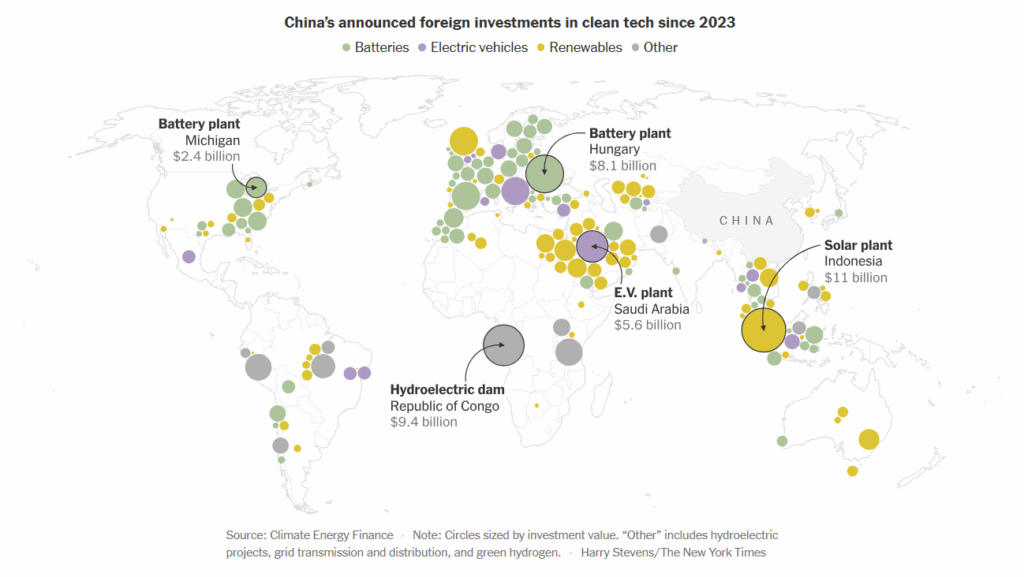

L’ascendant de la Chine sur les technologies de décarbonation semble désormais irrévocable. En 2024 le pays a investi à lui seul dans le secteur le modique montant de 818 milliards de dollars[38]. Soit plus que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne réunis. Et ces investissements se déploient massivement à l’étranger :

The New York Times : There’s a Race to Power the Future. China Is Pulling Away.

4. L’autre malédiction des ressources[39]

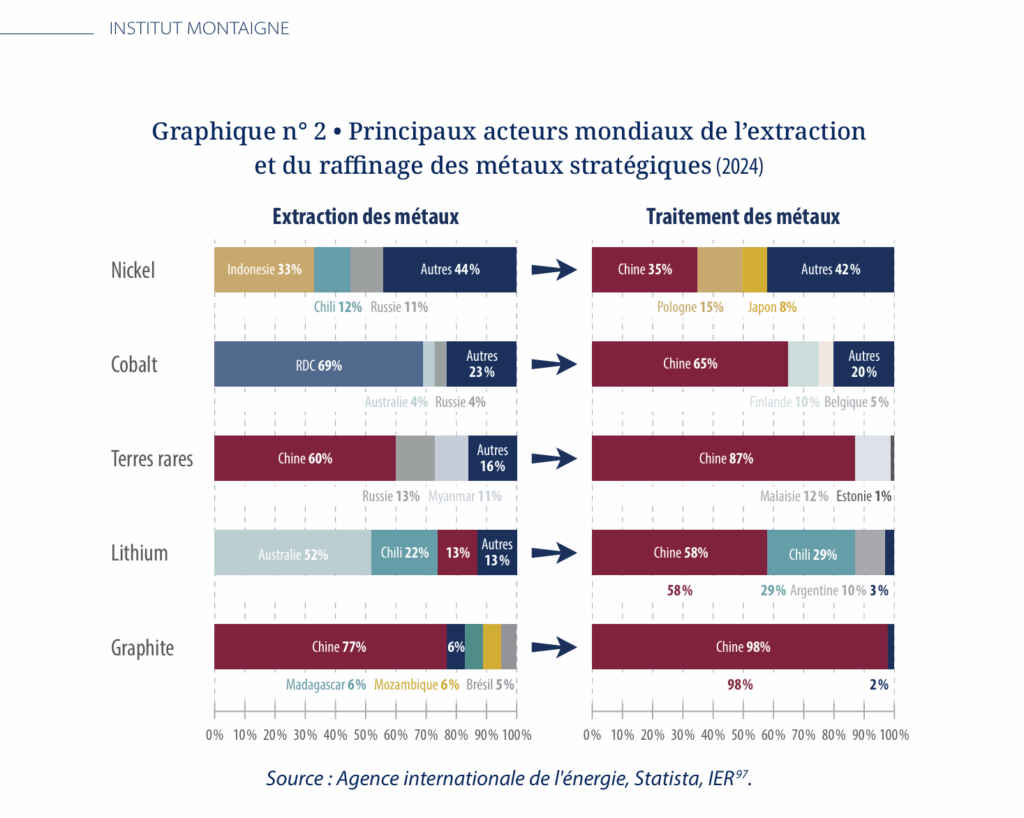

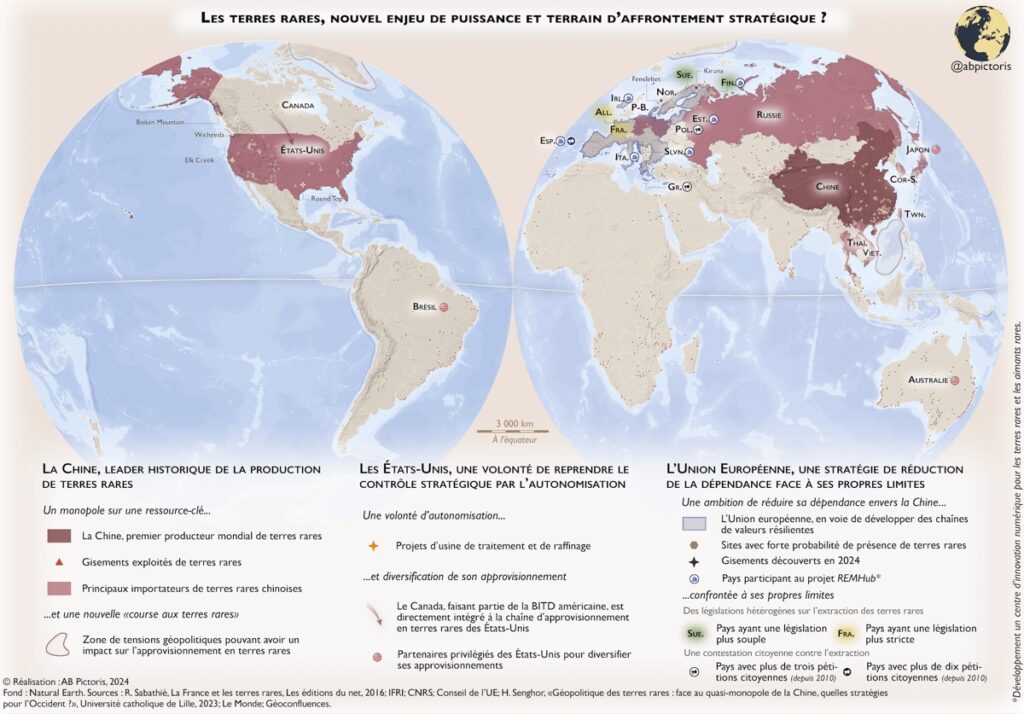

Si la Chine pilote si aisément l’industrie de la décarbonation, c’est par son contrôle de l’extraction et du traitement des “terres rares[40].” Les terres rares sont une famille de métaux qui, à défaut d’être rares, sont essentiels pour la fabrication de batteries, d’aimants et de moteurs électriques plus compacts, légers et performants que leurs équivalents qui se passent de ces métaux spécifiques.

Il est juste de parler d’hégémonie chinoise dans la production de terres rares (60 % de la production, depuis la Mongolie-Intérieure et le Sichuan), mais surtout dans leur raffinage, à hauteur d’au moins 85 %[41] :

Institut Montaigne : Cleantech : réduire nos dépendances stratégiques à la Chine, page 64

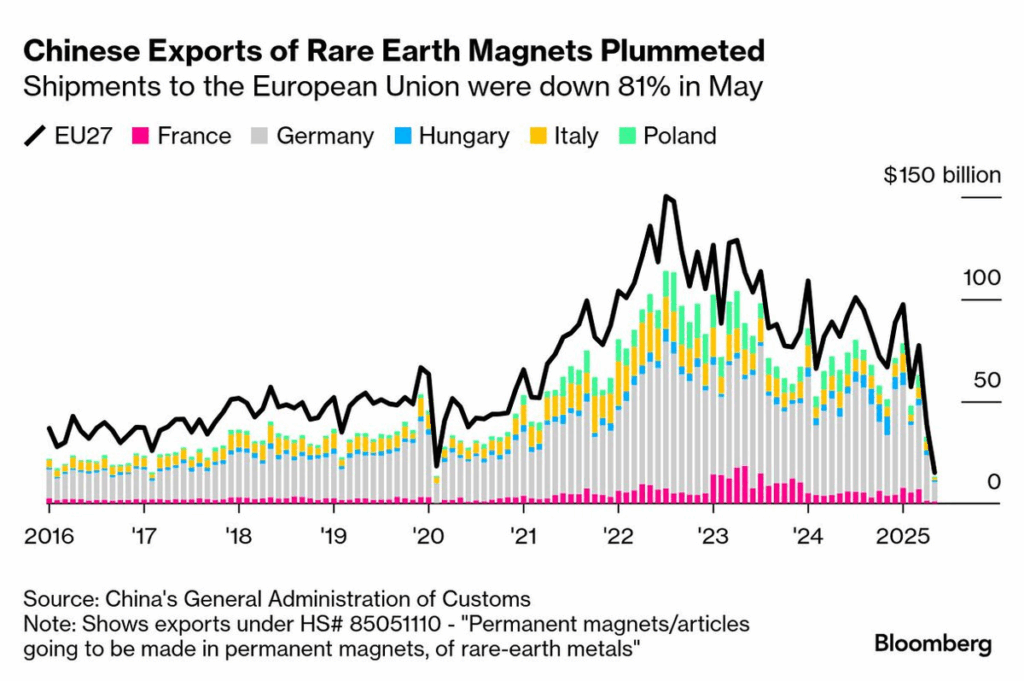

Dans le jeu géopolitique la Chine ne se prive pas d’utiliser ce levier des ressources critiques, à même de faire plier ses rivaux les plus puissants. Face aux tentatives de Trump d’augmenter les droits de douane contre les produits chinois, Pékin a répondu, au printemps 2025, en réduisant drastiquement ses exportations de terres rares, non seulement vers les États-Unis mais aussi vers l’Europe, touchant ainsi l’ensemble de l’Occident dans la joute pour le leadership économique[42].

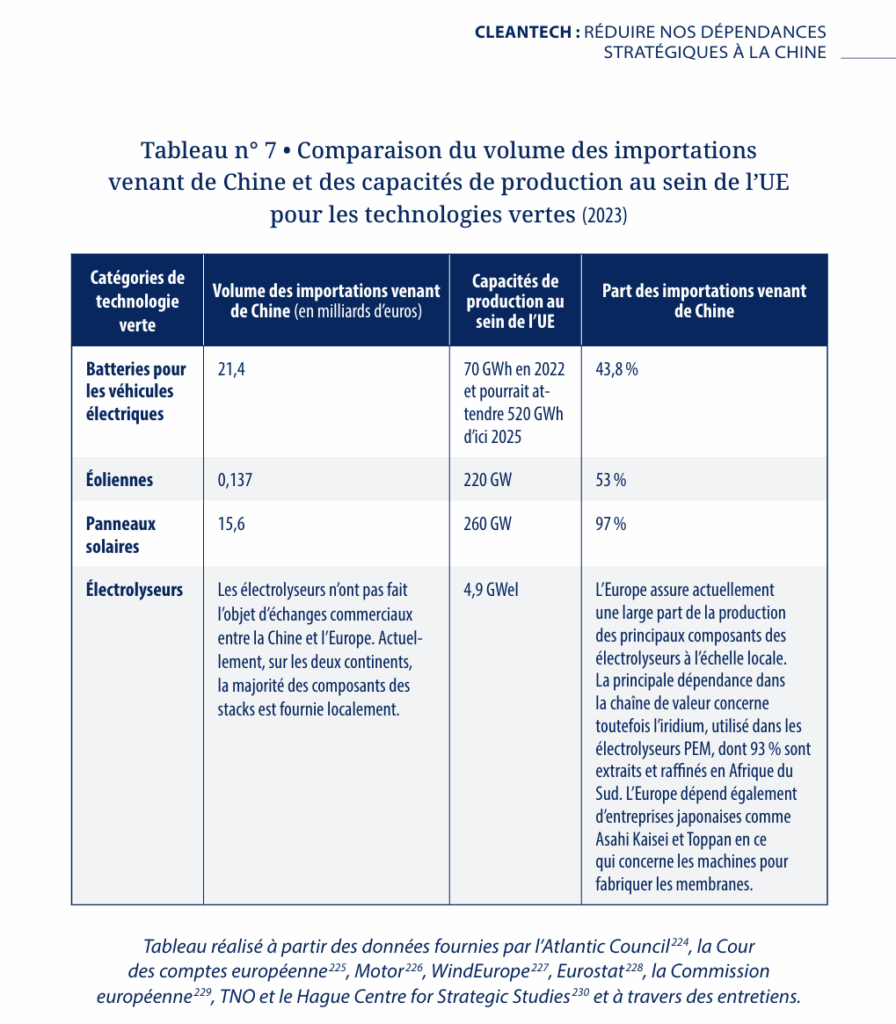

De plus, à l’instar des États-Unis, dont les législations extraterritoriales ont été un des principaux instruments historiques de domination[43], la Chine verrouille son emprise à distance, en interdisant par exemple à toute entreprise étrangère d’utiliser les minéraux chinois pour le bénéfice de l’industrie de défense américaine[44]. Si des industries étrangères et la défense américaine elle-même peuvent être ainsi impactées par Pékin sur le critère des métaux essentiels, difficile d’imaginer comment les tentatives d’autonomisation de l’industrie occidentale par leur décarbonation puissent faire le poids, puisque cette décarbonation dépend précisément de ces métaux. Pour l’instant en tout cas, les objectifs ne sont pas atteints en Europe :

Institut Montaigne : Cleantech : réduire nos dépendances stratégiques à la Chine, page 101

Si la domination actuelle de la Chine sur la production des infrastructures de transition énergétique est massive, l’avenir n’est peut-être pas définitivement écrit et l’Europe, par exemple, pourrait réussir à rapatrier cette production, en relocalisant ou en développant de nouvelles usines de générateurs, de batteries, d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques, etc.

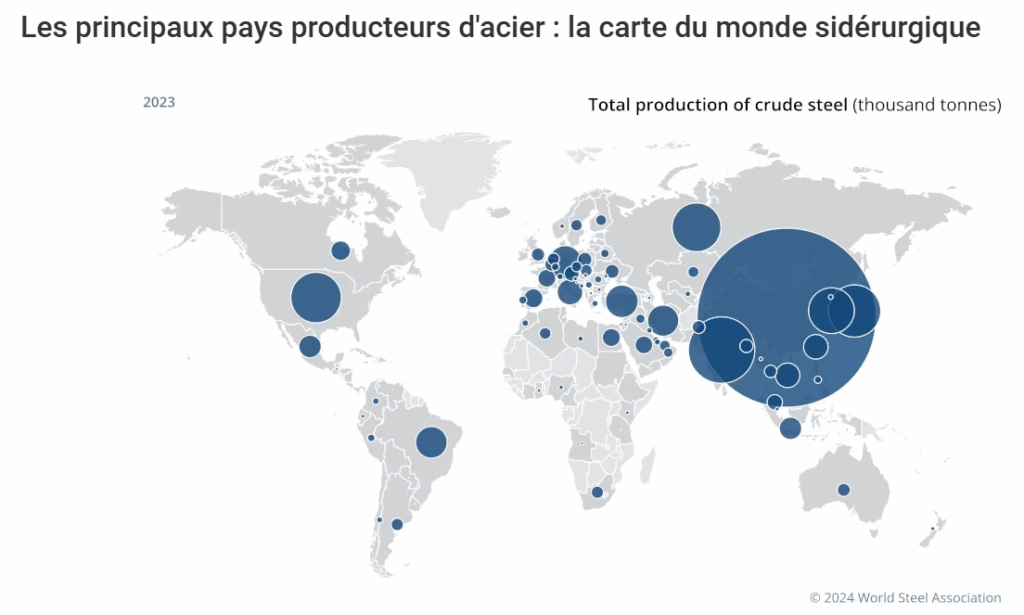

Mais la clé de la souveraineté ne saurait être l’exécution des tâches secondaires d’un processus industriel. La position d’une opération dans la chaîne des transformations de la matière définit l’ampleur de sa dépendance aux étapes antérieures. Le sésame de la souveraineté serait la réappropriation de ce dont l’Europe ne dispose plus, pour des raisons géologiques et historiques : la capacité à transformer la ressource brute, les minéraux directement sortis de la mine, au moyen d’une source d’énergie domestique. C’est parce que la Chine dispose encore de cette amorce à tous les autres processus industriels, dont l’économie mondialisée dépend, qu’elle peut l’influencer à loisir.

Les États-Unis eux-mêmes, bien que bénéficiant d’importantes sources d’énergie fossile, peinent à “reprendre la main” au regard de leur dépendance aux importations. Cela aura été rendu particulièrement visible par les gesticulations chaotiques et manifestement désespérées de Trump, dès les premières semaines de son second mandat, qui aura tenté de rééquilibrer la balance au moyen des droits de douane. Mais s’il reste des minéraux stratégiques à exploiter aux États-Unis, laissant augurer une Amérique de nouveau isolationniste, encore faudrait-il qu’ils le soient de façon rentable. La géologie et les marchés sont impitoyables :

Voronoi by Visual Capitalist : Imported or Mined at Home? Breaking Down U.S. Mineral Supply (Importé ou extrait localement ? Analyse de l’approvisionnement américain en minerais)

C’est pour l’Europe – le Vieux Continent – que les marchés et la géologie sont les plus cruels. Elle a rapidement brûlé son charbon, elle n’a jamais eu beaucoup de pétrole et elle consomme bien plus de gaz que ses sous-sols n’en renferment. L’exploitation des quelques métaux critiques que contiennent ses roches butte sur des règlementations, en particulier environnementales, heureusement exigeantes mais aussi pénalisantes, ainsi que sur des coûts trop élevés face à la concurrence[45].

L’expérience industrielle européenne ne saurait surmonter la contingence. Savoir de longue date fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires et des centrales nucléaires ne se substitue pas à la capacité matérielle de le faire. La concurrence le sait et verrouille par tous les moyens la dépendance des précurseurs historiques de la révolution industrielle : “Patiemment, à coups de milliards de dollars, la Chine tisse sa toile. Elle n’est pas faite en soie d’araignée, plutôt en nickel, cobalt, cuivre ou lithium. Et elle s’étend un peu partout dans le monde. L’an dernier, les investissements chinois dans les mines à l’étranger ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus d’une décennie. D’après les données regroupées par S&P et Mergermarket, dix contrats d’une valeur dépassant les 100 millions de dollars ont été signés en 2024. Une autre étude de l’institut Griffith Asia, basé en Australie, évalue à 21,4 milliards de dollars les engagements pris par Pékin dans le secteur minier hors de ses frontières. Soit 10 % de plus qu’en 2023. Une course à la sécurisation des matières premières et métaux essentiels pour de nombreux pans de la transition énergétique[46].”

Alberni C., “Carte commentée. Les terres rares, nouvel enjeu de puissance et terrain d’affrontement stratégique ?“, La Revue géopolitique (AB PICTORIS), 23 octobre 2024.

“Les terres rares sont à la Chine ce que le pétrole est au Moyen-Orient[47].”

Deng Xiaoping, 1992

La stratégie de la Chine ne devrait surprendre personne en 2025, certainement pas les Européens. Selon un article du Groupe d’études géopolitiques de l’École normale supérieure datant de 2021 : “Les entreprises gestionnaires de ces réseaux de transport d’électricité européens constituent ainsi des entreprises éminemment stratégiques pour l’économie européenne et, à ce titre, suscitent l’intérêt d’acteurs extérieurs à l’Union européenne, au premier rang desquels la Chine qui multiplie de manière préoccupante les investissements ciblés dans le secteur du transport d’électricité en Europe. (…) Au sein du secteur énergétique, l’électricité constitue pour la Chine une déclinaison intéressante des Nouvelles routes de la soie en Europe, d’autant qu’elle est un secteur stratégique pour l’Union. Plus particulièrement, au sein d’une chaîne de valeur complexe et à la rencontre de problématiques de concurrence, de sécurité et d’innovation, le transport d’électricité constitue l’un des piliers des Nouvelles routes de la soie chinoises, comme en témoigne le mégaprojet de liaison intercontinentale des réseaux électriques chinois et européens, et à plus long terme, la liaison planétaire des réseaux électriques de tous les continents[48].”

En 2018, dans un article pour Le Monde, le journaliste Nabil Wakim était lui aussi parfaitement explicite : “La Chine achète l’Europe de l’énergie[49].” Cet extrait apporte des éléments de réponse à la question posée par le journaliste, “La Chine est-elle en train de construire l’Europe de l’énergie ?” : “Des Investissements qui se chiffrent quelque fois en centaines de millions d’euros, au moment où les pays du sud de l’Europe connaissaient d’importantes difficultés économiques. ‘Quand nous investissons à l’étranger, nous ne faisons pas de la charité’, expliquait sans ambages un dirigeant du groupe [State Grid Corporation of China (SGCC)] en 2014. Et pour cause : il s’agit d’actifs stratégiques, souvent rentables. ‘Les Chinois ont compris que les réseaux, ça rapporte, il s’agit de revenus régulés, et donc très stables’, décrypte l’économiste Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l’énergie à Montpellier[50].”

L’ingénieur agronome Édouard Lanckriet et le docteur en économie industrielle Joël Ruet identifiaient eux aussi, dès 2019, la stratégie de “remontée de filière” de la Chine, depuis le monopole sur le traitement des terres rares jusqu’à la maîtrise des technologies de la transition : “Le pouvoir central a transformé en ‘avantage industriel construit’ à l’aval (sur les technologies) son avantage naturel précédemment construit à l’amont : le monopole mondial de production des terres rares[51].” Les ressorts des transferts de puissance sur la scène géopolitique ne faisaient pas plus de mystère pour la Direction générale du Trésor en 2022 : “L’ampleur de ce mouvement de ré-internalisation varie nécessairement selon les caractéristiques économiques et géographiques du pays : la Chine peut envisager, dans certains secteurs, de maîtriser une grande partie de la chaîne de valeur localement (de l’extraction de la matière première à l’assemblage du produit final, en passant par les composants intermédiaires), tandis que d’autres pays moins pourvus en ressources naturelles ou ne dépassant pas une certaine taille critique ne peuvent envisager un tel degré d’autonomie et ont vocation à garder une part élevée de valeur ajoutée étrangère dans leur production et leurs exportations[52].”

L’hégémonie sur l’extraction et surtout le traitement des minéraux critiques, la maîtrise technologique[53], la saturation des marchés[54], l’endettement des pays (consécutif aux investissements que la Chine y aura faits) ainsi que la laisse des brevets subordonnent totalement aux desiderata de l’Empire du Milieu les territoires qui utilisent ne serait-ce que quelques composants d’origine chinoise pour leur décarbonation[55]. L’espoir de relocaliser tout ou partie de l’industrie de la transition ne suffira pas à reprendre le dessus, alors que les infrastructures de transition ne constituent que les produits d’un processus industriel dont la première étape, celle qui autorise toutes les autres (la rencontre entre la chaleur des hydrocarbures et les minéraux sortis de la mine) a été subtilisée par la géologie et l’histoire.

Préférer le nucléaire aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques ne procurerait pas plus de souveraineté puisque c’est sur les réseaux de transport de l’électricité (les “piliers des Nouvelles routes de la soie chinoises[56]“) et sur les services (véhicules électriques) que l’emprise est en passe d’être verrouillée[57]. La Chine n’est d’ailleurs pas absente du marché de l’atome. En plus d’être en mesure de devenir la première puissance nucléaire mondiale, en prévoyant la construction de 10 nouveaux réacteurs (pour une puissance totale de 113 GW déployés au cœur de 102 réacteurs[58]), elle soutient cette industrie à l’étranger : “Ces projets se lisent comme un atlas mondial. Pékin travaille sur des accords pour fournir des réacteurs nucléaires à des pays comme la Turquie, qui autrefois entretenaient principalement des relations commerciales avec les États-Unis et l’Europe. Au Pakistan, la Chine construit déjà ce qui sera la plus grande centrale nucléaire du pays[59].”

La décarbonation industrielle sous tutelle de la République populaire de Chine[60] ne promet pas non plus de répondre aux défis écologiques. Les territoires supposés décarbonés devront évaluer leurs propres émissions à l’aune de cette tutelle : s’ils ne peuvent garantir la stabilité de la fourniture d’énergie sans la négocier en permanence au plus grand émetteur de CO2 du monde, le calcul de leurs émissions devra intégrer celles de la Chine.

L’ancienneté de l’impact humain sur les écosystèmes s’estimerait en centaines de milliers d’années[61]. L’espèce humaine aurait progressivement acquis des capacités physiques, métaboliques, mais aussi cognitives et de socialisation qui lui auraient permis de “déréguler” peu à peu l’exploitation des ressources naturelles à son profit, au détriment d’autres espèces et de la richesse des écosystèmes au cœur desquels elle façonnait sa propre niche écologique[62]. Bien que ces capacités soient partagées par l’ensemble des humains et qu’elles leur offrent les mêmes potentiels, d’une part tous les humains ne les ont pas exploitées avec autant d’impact, d’autre part elles n’ont pas été toujours investies de la même façon. Différentes cultures se distinguent selon leur rapport au milieu, selon leur façon de considérer les ressources, qu’elles soient minérales ou vivantes, également selon leur façon d’interagir avec d’autres humains, d’autres cultures[63].

Dans son livre “The WEIRDest People in the World” (“Les personnes les plus ‘bizarres’ du monde”), l’anthropologue Joseph Henrich[64] estime que certains traits psychologiques caractérisent plus spécifiquement les populations occidentales qu’il affuble, non sans ironie, de l’acronyme WEIRD (bizarre) pour “Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic” (“Occidental, Diplômé, Industrialisé, Riche, Démocratique”). Parmi les traits psychologiques qui signeraient selon lui un “profil occidental” (sans que personne ne puisse être réduit à ce profil), l’auteur pointe en moyenne une pensée plus analytique, des attitudes à la fois plus individualistes, confiantes et ouvertes. À l’opposé les cultures “non-WEIRD”, en particulier orientales, seraient plus attachées à leur groupe d’appartenance, plus méfiantes à l’égard des autres et elles déploieraient une pensée plus “holistique”[65].

Certaines spécificités de ces différents profils, à la fois cognitifs et culturels, avaient été explorées par les psychologues Nicole Dubois[66] et Jean-Léon Beauvois[67] antérieurement aux travaux de Joseph Henrich. Sans défendre une “dichotomie stéréotypée opposant le syndrome individualiste occidental au syndrome collectiviste oriental[68]“, selon ces chercheurs les cultures occidentales tendraient à percevoir les causes des phénomènes comme provenant plutôt des phénomènes eux-mêmes (locus interne)[69], quand les cultures orientales seraient plus susceptibles de situer les causes des phénomènes à l’extérieur de ceux-ci, en les associant à d’autres (locus externe)[70]. Singulièrement, les individus occidentaux auraient tendance à attribuer plutôt à eux-mêmes les causes d’une réussite, ce qui sous-tendrait un individualisme lié à cette “norme d’internalité”[71].

Les individus occidentaux seraient alors – en moyenne – plus sensibles au biais d’attribution et aux illusions qui en découlent[72] : “Qu’ils apparaissent dans le cadre de l’explication des comportements (soi ou autrui) ou des renforcements, que les chercheurs les appellent ‘erreur fondamentale d’attribution’ (Ross, 1977), ‘biais de correspondance’ (Gilbert & Malone, 1995), ‘illusion de contrôle’ (Langer, 1975) ou ‘illusion de justice’ (Lerner & Miller, 1978), ces biais traduisent tous un même phénomène : une accentuation du poids causal de l’acteur dans l’explication des événements. Cette accentuation du déterminisme individuel serait, pour les tenants de la conception normative de l’internalité, la traduction d’une attente sociale qui se manifesterait dans les situations évaluatives et qui conduirait les personnes des sociétés libérales et individualistes à préférer les gens qui expriment des croyances internes pour des raisons indépendantes de leur efficacité effective (cf. Beauvois, Bourjade & Pansu, 1991)[73].”

Alors que Joseph Henrich souligne que la “cognition WEIRD” serait une exception statistique[74] dans l’histoire, les recherches en psychologie sociale indiqueraient que la “norme d’internalité” qui sous-tend cette cognition la mettrait en difficulté pour comprendre, ou même simplement percevoir, au-delà des énoncés qu’aujourd’hui, décarboner ne procure aucune autonomie, aucune souveraineté. En effet, si ce qui est pensé et observé du monde se suffit par défaut à lui-même (“accentuation du poids causal de l’acteur dans l’explication des événements”) et que ce biais est renforcé par le besoin de répondre aux attentes sociales[75], sans que les croyances internes consécutives ne soient réévaluées en fonction de leur efficacité effective[76], les fantasmes sur lesquels s’appuient les narratifs de la transition trouvent contextualisation et potentielle explication. Pour les prescripteurs de la décarbonation les éoliennes, les panneaux solaires ou les centrales nucléaires paraissent le plus souvent spontanément décrites voire perçues comme autosuffisantes, sans que la chaîne d’évènements externes qui précède et conditionne leur existence soit intégrée à l’explication de leur fonctionnement (la culture influence la perception de la causalité des évènements physiques, voir note 70). Cette perception étant renforcée par une communauté d’acteurs qui la partagent, aucun d’eux ne semble motivé à concevoir que des paramètres extérieurs puissent jouer un rôle fondamental dans les conditions d’existence de ces ENS. Tous les critères seraient réunis pour que la transition énergétique soit pensée “hors-sol”, pour qu’elle constitue une authentique croyance, qui perdure en dépit des données qui la réfutent.

L’asservissement des tentatives de décarbonation à des externalités et des pays parfaitement carbonés constituerait un véritable scotome, un point aveugle dans la recherche et la prescription de la transition énergétique, entraînant avec lui une cécité complète sur ses enjeux géopolitiques. D’autres cultures semblent moins assujetties à certains biais perceptifs et cognitifs qui semblent traverser les narratifs de souveraineté par la transition.

Pendant qu’une part de l’Occident, en particulier l’Europe, croit décarboner en isolant les unes des autres les conditions de cette mutation industrielle et en fantasmant l’auto-engendrement, la transition énergétique à la façon de la Chine paraît moins sensible au “biais d’internalité”, elle ne dissocie pas la multiplication des ENS de l’exploitation massive des hydrocarbures.

Elle n’en a peut-être pas le choix, pour des raisons économiques. Si la dette des ménages chinois n’est pas encore aussi élevée que celle de la plupart des pays occidentaux, l’augmentation de sa part, en % du PIB, est fulgurante, passant de “18,8 % en 2007 à 60 % au quatrième trimestre 2024[77]“. Quant au taux de croissance de la Chine, censé compenser l’endettement, il est indexé à la baisse[78].

En 2024 l’installation de 94 GW de nouvelles centrales au charbon[79] – le chiffre le plus élevé depuis 10 ans – fait douter des intentions écologiques du pays. Le journaliste Harold Thibault s’inquiétait, en mars 2025 dans Le Monde, des motivations de Pékin : “Cette course seul en tête dans l’économie des renouvelables permet à Pékin de compenser le peu d’entrain des consommateurs chinois à dépenser. Les économies de la population ont, en effet, fondu en quatre années de baisse du secteur immobilier. Le secteur des énergies propres est ainsi devenu le moteur de la croissance économique chinoise. Dans une étude, publiée le 19 février, des experts du Centre for Research on Energy and Clean Air concluent que le secteur des technologies propres a représenté 10 % de l’économie chinoise en 2024, soit l’équivalent de 1 736 milliards d’euros. (…) Or, si les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques et les batteries réduisent l’utilisation d’énergies fossiles, leur fabrication est très intense en énergies sales. Le raffinage de minerais stratégiques et la production de métal pour ces biens impliquent des procédés de chauffage à des températures extrêmes ou l’emploi de machines lourdes. Plus que les usages de la vie quotidienne des citoyens, ils conduisent à recourir au charbon, à la fois stable, disponible et peu onéreux.” Selon le journaliste : “La plupart des experts considèrent que la Chine est désormais très proche de son pic d’émissions. De sorte que les émissions actuelles pour produire ces panneaux et ces voitures électriques ne seraient qu’un investissement pour générer une économie plus propre à l’avenir. Un scénario plus pessimiste verrait l’économie chinoise rester toujours très dépendante à ces industries [carbonées] pour conserver ses emplois et gagner de nouveaux marchés à l’export, compliquant ses progrès climatiques[80].”

C’est à l’aune des perspectives économiques contraintes, pour la Chine comme pour le reste du monde, qu’il faut sans doute évaluer les ambitions du projet de “civilisation écologique”, qui “apparaît pour la première fois dans les discours du Parti communiste chinois (PCC) sous la présidence de Hu Jintao, en 2007[81].” Virginie Arantes, docteure en science politique indiquait, en juin 2025 pour The Conversation, que “cette écologie ne vise pas à ralentir la croissance. Elle sert au contraire à la rediriger vers : les énergies renouvelables, les hautes technologies vertes, les industries dites ‘propres’, les zones expérimentales, les villes intelligentes. La Chine veut devenir une puissance verte, capable de combiner développement économique, stabilité sociale et rayonnement international.” Elle ajoute que “l’effort climatique chinois reste avant tout technocentré, peu redistributif, et fortement dépendant de logiques industrielles lourdes, comme le charbon ou la chimie, qui continuent de croître. (…) Le mot d’ordre est de produire autrement, pas moins. (…) Une réorganisation qui, tout en intégrant le vocabulaire écologique, préserve les logiques productivistes[82].”

Virginie Arantes précise que “Xi [Xi Jinping, actuel président de la république populaire de Chine] insiste sur le fait que la nature ne doit plus être considérée uniquement comme un décor ou une ressource passive, mais comme une force productive à part entière.” Une telle affirmation remet en cause deux siècles de théories économiques occidentales qui ont toujours réduit les facteurs de production au capital humain, au capital technique et au progrès technique[83].

Cette opposition à l’idée de “nature passive”, de “décor” illustre ici comment deux cultures perçoivent et pensent de façon qualitativement différente leur rapport à leur milieu. En Occident la nature est encore “une chose en soi” (locus interne), un “ailleurs” immuable, harmonieux voire virginal et sacré[84], à conserver en tant que tel au moyen de parcs naturels, de zones protégées supposés isolés de la civilisation et en mesure d’épargner les vestiges d’un paradis originel de la contamination par les lieux de vie anthropisés. Pour la Chine (comme pour le Japon[85]), les liens entre les humains et leur milieu ne sauraient être rompus (nul besoin de se “reconnecter à la nature”, comme cela est fréquemment prescrit dans les cultures occidentales), les liens avec la nature sont dynamiques, fertiles et l’humanité est une actrice à part entière de l’évolution de la biosphère.

Bien sûr, aucune des deux perceptions n’empêche l’exploitation, voire la surexploitation et la destruction à la faveur du développement, mais dans le premier cas ce développement s’opère contre la nature, contre les liens qui existent entre l’humanité et elle (il faut donc masquer la destruction) alors que dans le second, le développement s’opère et se négocie avec le milieu naturel.

La mise en regard de ces deux lectures de la relation de l’humanité à son milieu éclaire la vulnérabilité de la pensée de la transition énergétique à la façon occidentale, dans un contexte de possible bascule civilisationnelle. Pour les ingénieurs et les prescripteurs de cette culture les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires ne sont que des produits de la puissance de l’esprit et de la technique. Ces machines existent par elles-mêmes et n’ont aucun lien qui ne puisse être rompu avec quoi que ce soit qui conditionne leur existence, en particulier avec ce dont elles dépendent pourtant totalement, jusqu’à preuve du contraire : les énergies fossiles. Le narratif chinois de civilisation écologique quant à lui ne se méprend pas sur les interactions entre les objets du réel et prend ainsi naturellement l’ascendant sur les naïfs récits d’autonomie et de souveraineté par la décarbonation.

Nul besoin de propagande dédiée à contrer les récits de transition, il suffit de laisser les prescripteurs entretenir d’eux-mêmes leurs illusions, fondées notamment sur la confusion entre les connaissances scientifiques et les scénarios[86] : “Notre objectif commun est de rendre accessible la connaissance sur la transition climat-énergie française produite par les études prospectives[87]“. Au titre de cette confusion et dans un relativisme désarmant ils présupposent que l’électricité serait équivalente aux énergies fossiles et première dans la causalité des processus industriels, soit une véritable source d’énergie, quand elle n’est qu’un vecteur : “Accélérer l’électrification des usages et l’évolution des infrastructures : condition nécessaire de la sortie des énergies fossiles[88]“. Aucune raison de se préoccuper de ce qui est premier dans les processus physiques, le réel n’existe plus vraiment dans la réflexion sur la décarbonation : “En d’autres termes, l’énergie primaire ne représente plus une réalité physique dans un système à faible émission de carbone[89].” Ces récits vont jusqu’à l’explicite confusion ontologique[90] : les objets animés et inanimés c’est la même chose alors la transition énergétique est possible, il suffit de développer des technologies vivantes qui sauront se reproduire toutes seules[91]. Les narratifs de transition sont quoi qu’il en soit tous fondés sur l’illusion première qui découle des fantasmes d’auto-engendrement et de toute-puissance : grâce à la transition énergétique il serait possible de “produire de l’énergie[92]“, ce que la physique a pourtant démontré impossible de longue date[93], il n’est possible que de la capturer dans le milieu et de la convertir.

Pendant que d’aucuns sont convaincus que la prospective produit les conditions du réel la Chine produit, elle, des infrastructures qui permettent concrètement de capturer, convertir et distribuer l’énergie. Infrastructures qu’elle vend volontiers à quiconque souhaite croire que l’énergie peut être produite.

La Chine se joue des fantasmes de domination de l’esprit sur la matière et en prend le contrepied au moyen d’un contre-récit simplement pragmatique : “La ‘civilisation écologique’ est autant une promesse de durabilité qu’un projet de souveraineté verte destiné à concurrencer les modèles occidentaux[94].”

Quand l’Occident a cru avoir “décollé”, s’être affranchi de la contrainte matérielle, motivant par exemple le philosophe Bruno Latour à préconiser un atterrissage[96] (ce qui aurait été judicieux s’il y avait eu décollage[97]), une culture millénaire réinvestit le temps long et tient compte des limites, articulant à la fois continuité et hétéronomies[98] : “Xi Jinping place [la civilisation écologique] également dans une lecture historique continue de la modernisation chinoise : Mao aurait permis le passage de la civilisation agricole à la civilisation industrielle, Deng Xiaoping, à la tête du régime chinois de 1978 à 1989, aurait instauré une civilisation matérielle, et lui-même porterait désormais une civilisation écologique.”

Dans la guerre cognitive contemporaine[99], la pensée et la culture occidentales héritent d’un lourd handicap. Après deux siècles d’invisibilisation des externalités négatives de la croissance, par rejet de ces externalités à l’extérieur de leurs territoires et par là de leurs représentations, les premières sociétés thermo-industrielles ont intériorisé le surplomb et le clivage, elles se représentent l’action et ses effets dans une composition d’abstractions flottant dans l’imaginaire, sans liens les unes avec les autres, surtout sans liens de causalité. Révoquées par défaut, contingence et matérialité ne sont pas convoquées pour la mise en sens des phénomènes, ce qui rend les projections sur le réel inconsistantes, laissant les acteurs de l’écologie souvent surpris, frustrés et désemparés face au retour du principe de réalité.

A contrario une pensée et une culture qui saisissent plus spontanément les liens entre toutes choses, ainsi que les conditions d’existence de toutes choses constituent peut-être des “atouts” pour l’avenir : elles permettent d’élaborer à la fois l’action et les conséquences de l’action. Une pensée qui reconnaît que tout est lié[100] est prête à gérer l’exploitation des ressources polluantes autant que les effets de cette exploitation en même temps, dans le même milieu soit la planète entière, contrôlée par la maîtrise des flux d’énergie à travers tous les territoires.

Tous les humains ont en commun d’évaluer les phénomènes en locus interne ou externe, mais la tension entre ces deux modes d’intégration et d’interprétation du réel tendrait à être plutôt interne ou plutôt externe en fonction des cultures et, sans doute, des situations et des besoins. Alors si des verrous physiques à la transition sont peut-être insurmontables, il n’est pas trop tard pour s’interroger sur les conditions de la décarbonation, externes aux infrastructures elles-mêmes, pour l’étudier au moyen des sciences de la complexité : les systèmes complexes, dont font partie les sociétés humaines, sont “canoniquement définis comme des ensembles intégrés de nombreux éléments en interaction réciproque, pouvant entraîner des phénomènes dits émergents[101]“. Selon l’expression consacrée, le “tout” de nos sociétés est plus que la somme de ses parties : les propriétés globales, émergentes, de nos sociétés ne sont pas visibles au sein des éléments qui les constituent[102]. L’économie des sociétés humaines peut également être considérée “comme une structure dissipative hors équilibre qui ne peut être maintenue que par un flux d’énergie et de matière[103]“[104].

Investir la complexité est nécessaire afin de déterminer si la décarbonation entraîne une irrévocable dépendance énergétique à des puissances étrangères, ce qui impliquerait d’en évaluer les coûts écologiques, économiques mais aussi politiques, à la faveur du débat démocratique sur la question. Dans cet objectif, il ne sera d’aucune aide de renouveler des annonces tonitruantes de réussite de la décarbonation qui resteraient fondées sur un cherry-picking typique de la “norme d’internalité”, qui isole artificiellement les “dynamiques locales de transition” des divers flux matériels et économiques carbonés qui les traversent ou auxquels elles sont liées. S’il existe un verrou physique à la transition et à la souveraineté, il ne se montrera qu’à la condition de ne pas tenir compte que des informations qui confirment la croyance initiale. Les scientifiques et les prescripteurs ne voudraient pas avoir négligé ce potentiel verrou à cause de quelques biais cognitifs ou de simples facteurs culturels, ils ne voudraient surtout pas qu’un État profite de leur négligence pour s’opposer aux intérêts qu’ils espèrent défendre.

En attendant que le réel, à défaut de théorie, d’hypothèse testée et de “preuve de concept” préalables, arbitre sur la présence ou l’absence de verrou physique à l’autonomisation énergétique par la décarbonation, de son côté la Chine opère comme si un tel verrou empêchait une authentique substitution des énergies, donc la souveraineté des “dynamiques locales de transition”. Elle investit dans la décarbonation à l’échelle mondiale sans craindre aucunement de perdre en influence, au contraire. Elle le fait intuitivement, ou parce que ses chercheurs auront été plus méticuleux, qu’ils n’auront pas spéculé sur les connaissances scientifiques et auront mieux conseillé leurs dirigeants.

“Dans quelque espèce de terrain que vous soyez, si vous êtes au fait de tout ce qui le concerne, si vous savez même par quel endroit il faut attaquer l’ennemi, mais si vous ignorez s’il est actuellement en état de défense ou non, s’il est disposé à vous bien recevoir, et s’il a fait les préparatifs nécessaires à tout événement, vos chances de victoire sont réduites de moitié.

Quoique vous ayez une pleine connaissance de tous les lieux, que vous sachiez même que les ennemis peuvent être attaqués, et par quel côté ils doivent l’être, si vous n’avez pas des indices certains que vos propres troupes peuvent attaquer avec avantage, j’ose vous le dire, vos chances de victoire sont réduites de moitié.

Si vous êtes au fait de l’état actuel des deux armées, si vous savez en même temps que vos troupes sont en état d’attaquer avec avantage, et que celles de l’ennemi leur sont inférieures en force et en nombre, mais si vous ne connaissez pas tous les coins et recoins des lieux circonvoisins, vous ne saurez s’il est invulnérable à l’attaque ; je vous l’assure, vos chances de victoire sont réduites de moitié.

Ceux qui sont véritablement habiles dans l’art militaire font toutes leurs marches sans désavantage, tous leurs mouvements sans désordre, toutes leurs attaques à coup sûr, toutes leurs défenses sans surprise, leurs campements avec choix, leurs retraites par système et avec méthode ; ils connaissent leurs propres forces, ils savent quelles sont celles de l’ennemi, ils sont instruits de tout ce qui concerne les lieux.

Donc je dis : Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le terrain, connais ton temps, ta victoire sera alors totale.“

Sun Tzu, L’Art de la guerre[105]

La Chine est prête à prolonger l’exploitation des hydrocarbures, couplée au déploiement des énergies dites de substitution, dans un renforcement synergique susceptible de maximiser l’utilisation de toutes les énergies, y compris carbonées[106]. Mais elle le fera en connaissance de cause, en profitant de l’échec cuisant des narratifs de toute-puissance, dont la suffisance aura masqué les insondables failles. Cette expérience “grandeur nature” arbitrera au fil du temps sur la capacité d’autonomisation des pays qui décarbonent. Quoi qu’il en soit en l’état des observations, si l’exploitation de n’importe quelle forme d’énergie peut être pilotée grâce aux hydrocarbures, en ne comptant que sur le vent, le rayonnement solaire ou l’énergie nucléaire on obtient moins encore que l’illusion du contrôle. On l’abandonne, sans même être certain d’avoir épargné le climat.

Notes et références

[1] Pour les sociétés humaines, en l’état des connaissances et des observations, l’exploitation des sources d’énergie procure les moyens d’exploiter ces mêmes énergies, quand les énergies auxiliaires rendent des services, mais sans être autonomes pour leur propre exploitation. Voir cet article sur le site de L’Encyclopédie de l’énergie : L’erreur fondamentale de la transition énergétique ; version anglaise : Energy transition fundamental mistake.

[2] Si l’Europe, les États-Unis et la Chine sont mentionnés comme les principaux acteurs des enjeux géopolitiques contemporains, l’analyse des contraintes matérielles sur les interactions entre pays est envisagée transposable à d’autres contextes, quels qu’en soient les protagonistes.

[3] Rappels méthodologiques motivés par mes échanges avec l’ingénieur et vulgarisateur scientifique Thomas Cabaret (chaîne YouTube Passe-Science) sur le réseaux social Facebook (archive 1, archive 2).

[4] Théière de Russel, Wikipédia : La théière de Russell (parfois appelée théière céleste) est une analogie proposée par Bertrand Russell (1872–1970) qui conteste l’idée que la charge de la preuve des croyances religieuses doive reposer sur le sceptique, et que c’est au contraire à celui qui adhère à ces croyances de démontrer leur validité. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9i%C3%A8re_de_Russell ; Jérémy Attard, “La charge de la preuve sous l’angle bayésien”, Cortecs, 9 juin 2021. https://cortecs.org/non-classe/la-charge-de-la-preuve-sous-langle-bayesien/

[5] Chalmers A., Qu’est-ce que la science ?, La Découverte, 1987, page 79.

[6] Extraits des principales études, GIEC, négaWatt, TerraWater, RTE, etc. : La science de la transition raconte des histoires

[7] “L’exigence que, pour qu’une science progresse, ses théories soient de plus en plus falsifiables, et par suite aient un contenu de plus en plus conséquent et une valeur informative de plus en plus grande, élimine les théories conçues dans le seul but de protéger une théorie d’une falsification menaçante. Une modification dans une théorie, telle que l’ajout d’un postulat supplémentaire ou un changement dans un postulat existant, n’ayant pas de conséquences testables qui n’aient déjà été des conséquences testables de la théorie non modifiée, sera appelée modification ad hoc.” Chalmers A., Qu’est-ce que la science ?, La Découverte, 1987, page 93.

[8] “Mais toutes les théories ne sont pas des théories-paradigme. Aussi bien durant les périodes antérieures à la formation d’un premier paradigme, que durant les crises qui aboutissent à un vaste changement de paradigme, les scientifiques émettent habituellement de nombreuses théories spéculatives et imprécises qui peuvent elles-mêmes mettre sur la voie de la découverte. Souvent, cependant, cette découverte n’est pas exactement celle que laissait attendre l’hypothèse spéculative et non confirmée. C’est seulement lorsque l’expérience et la théorie possible parviennent à une corrélation étroite que la découverte émerge et que la théorie devient paradigme.” Kuhn T., La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1970, page 98.

[9] Données sur l’Observatoire de la transition

[10] “Que ce soit pour dimensionner des structures, influencer la variabilité des paramètres ou optimiser la puissance, le rendement ou la réduction de la chaleur résiduelle, les simulations basées sur la production d’entropie offrent un outil à la fois compact et fiable. Dans le cas de systèmes complexes, cela semble être la seule solution.” Goupil, C. (2021). Simulation with Entropy Thermodynamics. MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://www.mdpi.com/books/reprint/3484-simulation-with-entropy-thermodynamics

[11] “Chaque système dissipatif définit, selon sa propre perspective, ce qui est une entropie élevée (= mauvaise) et une entropie négative (= bonne) pour lui-même. Cela implique que les systèmes vivants et les systèmes socioéconomiques ne peuvent survivre et se reproduire que s’ils parviennent à collecter ce qu’ils définissent comme un ‘apport énergétique’ (entropie négative ou ‘exergie’ dans un système de comptabilité bien défini) et à rejeter ce qu’ils considèrent comme un ‘déchet’ (entropie élevée ou énergie dégradée). Cependant, ce qui constitue un déchet ou une ‘haute entropie’ pour un système (par exemple, le fumier d’une vache) peut être perçu comme un apport énergétique ou une ‘entropie négative’ par un autre système (par exemple, les insectes du sol). Cette idée fondamentale a été consolidée par les travaux de l’école de Prigogine (Prigogine, 1978 ; Prigogine et Stengers, 1981) lors du développement de la thermodynamique hors équilibre, un nouveau type de thermodynamique compatible avec l’étude des systèmes vivants et socioéconomiques (Schneider et Kay, 1994). Cependant, de ce fait, la thermodynamique hors équilibre des systèmes dissipatifs pose un défi épistémologique majeur. Dès lors que l’on s’intéresse à l’interaction de différents systèmes métaboliques définissant eux-mêmes de manières différentes ce qui doit être considéré comme ‘énergie’, ‘exergie’ ou ‘entropie négative’, il devient non seulement impossible de disposer d’une comptabilité ‘substantielle’ des flux globaux d’énergie, mais aussi d’obtenir une définition ‘substantielle’ des indices de qualité des formes d’énergie (Kay, 2000 ; Mayumi et Giampietro, 2004). Giampietro, 2006.” Giampietro, M., Mayumi, K. (2008). Complex Systems Thinking and Renewable Energy Systems. In: Pimentel, D. (eds) Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8654-0_8

[12] Voir, par exemple, cette étude critique des travaux du chimiste et philosophe Ilya Prigogine sur les structures dissipatives : Rodriguez, Quentin. (2016). Thermodynamique et auto-organisation dans les sciences physiques : Étude de la genèse du concept d’auto-organisation chez Ilya Prigogine (1945-1975) // Thermodynamics and Self-Organization: A study of the genesis of the concept of self-organization in Ilya Prigogine’s work (1945-1975). 10.13140/RG.2.2.16164.88967. https://www.researchgate.net/publication/311707504_Thermodynamique_et_auto-organisation_dans_les_sciences_physiques_Etude_de_la_genese_du_concept_d’auto-organisation_chez_Ilya_Prigogine_1945-1975_Thermodynamics_and_Self-Organization_A_study_of_the_gen

[13] Rappels théoriques : Le mystère de l’énergie

[14] Définition depuis le site Technique de l’ingénieur : “Part maximum d’un type quelconque de contenu énergétique transformable en énergie mécanique lors de son évolution jusqu’à un équilibre avec le milieu ambiant.” – https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/exergie

[15] Rappels théoriques : Dissipation d’énergie et organisation

[16] Voir l’article : Frigos et sociétés : ne plus confondre

[17] “Un joule c’est un joule, une unité d’énergie c’est une unité d’énergie (…) il n’y a rien de magique dans les énergies fossiles.”, Temmerman G., physicien, interview par la chaîne YouTube Limit, sources dans cet article : https://www.linkedin.com/pulse/l%25C3%25A9nergie-ce-que-nous-croyons-savoir-defi-energie-fidic/

[18] “Synthèse du 6e rapport du GIEC : l’urgence climatique est là, les solutions aussi”, Réseau action climat France, 20 mars 2023. https://reseauactionclimat.org/synthese-du-rapport-du-giec-lurgence-climatique-est-la-les-solutions-aussi/

[19] Plus les sociétés ont besoin d’énergie, en particulier pour compenser l’inéluctable dégradation de leurs propres infrastructures, moins elles en disposent pour entretenir les infrastructures énergétiques, ce qui les prive d’autant ; plus l’entretien des infrastructures énergétiques a besoin d’énergie, et l’augmentation de ce besoin est lui aussi inéluctable, moins les sociétés en disposent pour leurs propres besoins.

[20] Aucun système ne peut stabiliser son organisation interne en consommant son énergie interne, rappels théoriques : Dissipation d’énergie et organisation

[21] Rappels théoriques au sujet de l’autocatalyse et de l’auto-organisation : La civilisation techno-animiste

[22] Cannibalisme énergétique, expression proposée par Joshua M. Pearce : Pearce, J.M. “Limitations of Greenhouse Gas Mitigation Technologies Set by Rapid Growth and Energy Cannibalism” Klima 2008, Available: https://www.researchgate.net/publication/326124087_Limitations_of_Greenhouse_Gas_Mitigation_Technologies_Set_by_Rapid_Growth_and_Energy_Cannibalism

[23] Sources et schémas explicatifs dans la partie 3 de cet article : La croissance : arbitre de la transition

[24] Testot L., Extinctions/Résurrections. Une histoire du Vivant et de ses futurs, Actes Sud, 2026 (à paraître).

[25] Ibid.

[26] Carrey J., Sans pétrole et sans charbon. Réflexions sur l’avenir technique de l’humanité, ouvrage accessible en ligne : https://sans-petrole-et-sans-charbon.fr/sans-charbon-et-sans-petrole-le-livre/

[27] Blondeau M., “La première révolution industrielle n’a pas eu lieu en Europe.”, Cosmorama, 14 février 2024. https://maximeblondeau.kessel.media/posts/pst_731be88b1d58438e85c2c4c1c4708810/la-premiere-revolution-industrielle-na-pas-eu-lieu-en-europe ; Testot L., Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité, Payot, 2017, chapitre 7.

[28] Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R. (2007). The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? Ambio, 36(8), 614–621.

[29] Vilebrequin, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilebrequin_(outil)

[30] Machine à vapeur, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur

[31] Moteur à combustion et explosion, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion

[32] Système bielle-manivelle, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_bielle-manivelle

[33] Testot L., Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité, Payot, 2017, chapitres 12 et 13.

[34] Malcolm Ferdinand, fiche Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Malcom_Ferdinand

[35] Ferdinand F., Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019.

[36] Gelles D., Sengupta S., Bradsher K., Plumer B., “There’s a Race to Power the Future. China Is Pulling Away.”, The New York Times, 30 juin 2025. https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/30/climate/china-clean-energy-power.html

[37] Ibid.

[38] “Investissements record dans les énergies bas carbone en 2024”, La Tribune, 30 janvier 2025. https://www.latribune.fr/climat/energie-environnement/investissements-record-dans-les-energies-bas-carbone-en-2024-1017191.html

[39] Malédiction des ressources naturelles, Wikipédia : “La ‘malédiction des ressources naturelles’, parfois appelée malédiction des matières premières, est une situation économique paradoxale, caractérisée par la difficulté que rencontrent les nations possédant des ressources naturelles en abondance, en particulier le pétrole. Elle a été décrite la première fois en 1990, dans le livre de Richard Auty. La croissance et le développement économiques des pays pétroliers est inférieure à celle d’autres pays naturellement moins riches en pétrole. Il semble exister un lien négatif entre la proportion des exportations de matières premières dans le produit intérieur brut et le taux de croissance de pays tels que l’Algérie, le Nigeria, le Congo (RD) ou l’Angola.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction_des_ressources_naturelles ; Aurore Basiuk , Nicolas Clootens, “Existe-t-il une ‘malédiction des ressources naturelles’ ?”, CNRS Le Journal, 7 septembre 2022. https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-economiques/existe-t-il-une-malediction-des-ressources-naturelles

[40] Terre rare, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare

[41] Delatte J., “Cleantech : réduire nos dépendances stratégiques à la Chine”, Institut Montaigne, Juillet 2025, page 61. https://www.institutmontaigne.org/publications/cleantech-reduire-nos-dependances-strategiques-la-chine

[42] “China’s Rare Earth Exports Slump in May as Magnet Sales Curbed”, Bloomberg, 18 juin 2025. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-18/china-s-rare-earth-exports-slump-in-may-as-magnet-sales-curbed

[43] Hugon C., “L’extraterritorialité du droit américain : un levier de domination économique mondiale”, Portail de l’IE, 27 mai 2025. https://www.portail-ie.fr/univers/2025/lextraterritorialite-du-droit-americain/

[44] Miller C., “China’s weaponisation of rare earths is a new kind of trade war”, Financial Times, 8 juillet 2025. https://www.ft.com/content/77eabb2b-e422-4863-86e1-1a6948ecf368

[45] Clément Le Roy, “Matières premières critiques : 47 projets labellisés en Europe, et après ?”, Connaissance des énergies, 10 avril 2025. https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/matieres-premieres-critiques-47-projets-labellises-en-europe-et-apres

[46] Baptiste Langlois, “”La Chine écrase tout” : comment Pékin fait main basse sur les mines du monde entier”, L’Express, 14 juillet 2025. https://www.lexpress.fr/environnement/la-chine-ecrase-tout-comment-pekin-fait-main-basse-sur-les-mines-du-monde-entier-YZHYJMU55FF6VOBDMK773TSAUI/

[47] Lanckriet, É. et Ruet, J. (2019). La longue marche des nouvelles technologies dites “environnementales” de la Chine : capitalisme d’État, avantages comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines – Gérer & comprendre, 136(2), 3-14. https://doi.org/10.3917/geco1.136.0003.

[48] Pèlegrin C., Marciot H., “La Chine aux portes du réseau électrique européen”, Groupe d’études géopolitiques, septembre 2021, 108-112. https://geopolitique.eu/articles/la-chine-aux-portes-du-reseau-electrique-europeen/

[49] Wakim N., “La Chine achète l’Europe de l’énergie”, Le Monde, 30 août 2018. https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/La-Chine-achete-l-Europe-de-l-energie.pdf

[50] Ibid.

[51] Lanckriet, É. et Ruet, J. (2019). La longue marche des nouvelles technologies dites “environnementales” de la Chine : capitalisme d’État, avantages comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines – Gérer & comprendre, 136(2), 3-14. https://doi.org/10.3917/geco1.136.0003.

[52] Colin C., Coeln X., Le Floc’h P.-Y., Vedel L., “Les économies émergentes dans les chaînes de valeur mondiales”, Direction générale du Trésor, 15 février 2022. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/02/15/les-economies-emergentes-dans-les-chaines-de-valeur-mondiales

[53] En particulier des puces électroniques, au cœur de la régulation des réseaux de distribution d’électricité : “Au cours des deux dernières décennies, la Grande Chine (comprenant la Chine, Hong Kong et Taïwan) a connu une croissance remarquable du commerce des circuits intégrés (CI), atteignant régulièrement des taux de croissance annuels à deux chiffres. En 2023, le commerce des CI de la Grande Chine a atteint 1,12 billion de dollars, soit 54 % du total mondial. De 2001 à 2023, la Grande Chine a été responsable de 63 % de la croissance du commerce mondial des circuits intégrés, sa part de marché étant passée de 11 % en 2001 à 54 % en 2023. Pendant ce temps, les États-Unis et l’UE ont vu leur part combinée passer de 32 % à seulement 10 %. La Chine et Taïwan ont réalisé des investissements substantiels dans l’industrie des semi-conducteurs, important pour 450 milliards de dollars de machines et d’équipements pour la fabrication de semi-conducteurs au cours de la dernière décennie, ce qui représente la moitié des importations mondiales dans cette catégorie. En 2023, la Chine est également devenue le premier exportateur mondial de silicium dopé pour l’électronique, avec 6,4 milliards de dollars d’exportations, soit un tiers du total mondial. Hong Kong joue un rôle crucial en tant que plaque tournante stratégique pour le commerce des circuits intégrés de la Chine, avec plus de 80 % de ses exportations de circuits intégrés destinées à la Chine. En conséquence, Hong Kong représente désormais 40 % du commerce total de circuits intégrés de la Chine, ce qui renforce son importance en tant que porte d’entrée sur le marché chinois et acteur essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.” “Greater China: The OPEC of Silicon Chips”, Econovis, 4 janvier 2025. https://www.econovis.net/post/greater-china-the-opec-of-silicon-chips

[54] “Il y a du trop-plein, mais la Chine estime que c’est par la masse de sa production que les technologies vertes deviennent accessibles à l’échelle planétaire.” Pouille J., “La Chine, hyperpuissance de la transition écologique”, Le Monde, 13 juillet 2025. https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/13/la-chine-hyperpuissance-de-la-transition-ecologique_6620973_3234.html

[55] “‘La technologie chinoise est vraiment forte maintenant. L’Europe est confrontée à ce que subissait la Chine il y a vingt ou trente ans sur les voitures thermiques. Pour promouvoir l’emploi local, il faut demander aux groupes chinois de faire des coentreprises localement, comme la Chine l’a imposé par le passé’, conseille Jiang Kejun, qui a longtemps travaillé auprès des planificateurs chinois.” Pouille J., “La Chine, hyperpuissance de la transition écologique”, Le Monde, 13 juillet 2025. https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/13/la-chine-hyperpuissance-de-la-transition-ecologique_6620973_3234.html

[56] Pèlegrin C., Marciot H., “La Chine aux portes du réseau électrique européen”, Groupe d’études géopolitiques, septembre 2021, 108-112. https://geopolitique.eu/articles/la-chine-aux-portes-du-reseau-electrique-europeen/

[57] La Chine étant par ailleurs en avance dans le développement de l’intelligence artificielle dédiée à l’optimisation de l’industrie de l’énergie, de la gestion des réseaux de transports d’électricité et des services électrifiés (“électromobilité”) : Jordan Gierschendorf, “L’IA au service de la gestion de l’énergie appliquée à l’électromobilité”, Les Connecteurs, 12 juin 2025. https://lesconnecteurs.ca/lia-au-service-de-la-gestion-de-lenergie-appliquee-a-lelectromobilite/ ; Ma, Y., Cai, X., Wang, Y., Liu, H., & Dai, H. (2024). Artificial intelligence empowerment in China’s energy landscape: Enhancing power grid investment efficiency. Frontiers in Energy Research, 12, 1441540. https://doi.org/10.3389/fenrg.2024.1441540 ; “Blueprint to Action: China’s Path to AI-Powered Industry Transformation”, World Economic Forum, janvier 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Blueprint_to_Action_Chinas_Path_to_AI-Powered_Industry_Transformation_2025.pdf ;

[58] Randrianarisoa M., “Feu vert pour la construction de dix nouveaux réacteurs nucléaires en Chine”, Révolution énergétique, 9 mai 2025. https://www.revolution-energetique.com/actus/feu-vert-pour-la-construction-de-dix-nouveaux-reacteurs-nucleaires-en-chine/

[59] Gelles D., Sengupta S., Bradsher K., Plumer B., “There’s a Race to Power the Future. China Is Pulling Away.”, The New York Times, 30 juin 2025. https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/30/climate/china-clean-energy-power.html

[60] Le journaliste Jordan Pouille résume la situation, pour Le Monde : “L’empire du Milieu dispose de 80 % de la capacité de production de panneaux solaires dans le monde, de 60 % pour les éoliennes, il construit la moitié de la soixantaine de réacteurs nucléaires actuellement en chantier sur la planète et domine environ 70 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Son savoir-faire dans les batteries automobiles lui permet en retour de prendre l’avantage dans un autre secteur-clé : les armoires de stockage d’énergies de source intermittente, nécessaires pour rendre le solaire et l’éolien viables à grande échelle. La Chine renforce ainsi sa domination industrielle avec une présence sur toute la chaîne, des investissements dans les matières premières partout dans le monde jusqu’aux produits finis. Le gouvernement, lui, soutient l’ensemble par des subventions et une planification à long terme .” Pouille J., “La Chine, hyperpuissance de la transition écologique”, Le Monde, 13 juillet 2025. https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/13/la-chine-hyperpuissance-de-la-transition-ecologique_6620973_3234.html

[61] Testot L., Extinctions/Résurrections. Une histoire du Vivant et de ses futurs, Actes Sud, 2026 (à paraître).

[62] Mignerot V., Être humain et protéger le milieu naturel : une irréductible contradiction ?, article pour l’ouvrage collectif : Crise écologique et crise des institutions. Clinique d’une nouvelle écologie des liens, Éditions In Press, 2025, (à paraître) ; Mignerot V., “Être humain et protéger la nature : une contradiction ?”, Colloque “Crise écologique et crise des institutions : clinique d’une nouvelle écologie des liens”, YouTube, 23 novembre 2024. https://youtu.be/p3rZwzP4C0I

[63] Ibid.

[64] Joseph Henrich, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henrich

[65] Henrich J, Heine SJ, Norenzayan A. Beyond WEIRD: Towards a broad-based behavioral science. Behavioral and Brain Sciences. 2010;33(2-3):111-135. doi:10.1017/S0140525X10000725

[66] Nicole Dubois, CAIRN : https://shs.cairn.info/publications-de-Nicole-Dubois–65472?lang=fr

[67] Jean-Léon Beauvois, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_Beauvois

[68] Dubois, N., & Beauvois, J.-L. (2005). Normativeness and Individualism. European Journal of Social Psychology, 35(1), 123–146. https://doi.org/10.1002/ejsp.236

[69] Beauvois, J.-L., & Dubois, N. (1988). The norm of internality in the explanation of psychological events. European Journal of Social Psychology, 18, 299-316.

[70] Lieu de maîtrise ou locus de contrôle, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_de_ma%C3%AEtrise ; “Deux études ont examiné l’impact des théories populaires inculquées par la culture sur la perception des événements physiques. Dans l’étude 1, on a constaté que les Américains et les Chinois n’ayant pas reçu d’éducation formelle en physique mettaient l’accent sur des causes différentes dans leurs explications de huit événements physiques, les Américains les attribuant davantage à des facteurs dispositionnels [internes] (par exemple, le poids) et moins à des facteurs contextuels (par exemple, le milieu) que les Chinois. Dans l’étude 2, l’identité des Américains d’origine chinoise, qu’ils soient Asiatiques ou Américains, a été amorcée avant qu’ils n’expliquent les événements utilisés dans l’étude 1. Les participants asiatiques ont moins adhéré aux explications dispositionnelles [internes] et plus aux explications contextuelles que les participants américains, bien que des effets d’amorçage n’aient été observés que chez les étudiants ayant peu de formation en physique. Ensemble, ces études suggèrent que les théories populaires de la physique culturellement ancrées produisent des différences culturelles dans la perception de la causalité physique.” Peng K, Knowles ED. Culture, education, and the attribution of physical causality. Pers Soc Psychol Bull. 2003 Oct;29(10):1272-84. doi: 10.1177/0146167203254601. PMID: 15189588.

[71] Dubois, N. and Beauvois, J.-L. (2008), The Social Value of Internal Explanations and the Norm of Internality. Social and Personality Psychology Compass, 2: 1737-1752. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2008.00126.x

[72] Biais d’attribution, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_d%27attribution

[73] Dompnier, B. et Pansu, P. (2010). Norme d’internalité et unités d’analyse: pour une redéfinition du statut de la mesure dans l’étude des normes sociales de jugement. Revue internationale de psychologie sociale, Tome 23(4), 63-89. https://shs.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2010-4-page-63?lang=fr.

[74] Henrich, J., Heine, S. & Norenzayan, A. Most people are not WEIRD. Nature 466, 29 (2010). https://doi.org/10.1038/466029a

[75] Mercier, H. (2009). La théorie argumentative du raisonnement. Philosophie. Ecole pratique des hautes études – EPHE PARIS.

[76] Dompnier, B. et Pansu, P. (2010). Norme d’internalité et unités d’analyse: pour une redéfinition du statut de la mesure dans l’étude des normes sociales de jugement. Revue internationale de psychologie sociale, Tome 23(4), 63-89. https://shs.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2010-4-page-63?lang=fr.

[77] Cubizol D., “La dette des ménages chinois s’envole”, The Conversation, 9 juillet 2025. https://theconversation.com/la-dette-des-menages-chinois-senvole-258655

[78] “Croissance du PIB (% annuel) – China”, Groupe de la Banque Mondiale, consulté le 14 juillet 2025. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN

[79] “Boom and Bust Coal 2025 – Tracking the Global Coal Plant Pipeline”, Global Energy Monitor, avril 2025. https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2025/03/Boom-Bust-Coal-2025.pdf

[80] Thibault H., “Le paradoxe chinois : quand devenir champion du monde des énergies vertes freine la lutte contre le dérèglement climatique”, Le Monde, 6 mars 2025. https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/03/06/le-paradoxe-chinois-quand-devenir-champion-du-monde-des-energies-vertes-freine-les-progres-sur-le-climat_6576745_3244.html

[81] Arantes V., “Qu’est-ce que la ‘civilisation écologique’ que revendique le pouvoir chinois ?”, The Conversation, 23 juin 2025. https://theconversation.com/quest-ce-que-la-civilisation-ecologique-que-revendique-le-pouvoir-chinois-257389

[82] Ibid.

[83] Latreille J., Escronomistes, L’Harmattan, 2022.

[84] Descola P., Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005.

[85] Gaulène M., “Fukushima : un accident ‘Made in Japan’ ? Analyse sémiotique de la causalité au Japon.” Risques. Université Paris sciences et lettres, 2021. Français. ⟨NNT : 2021UPSLM016⟩. ⟨tel-03285896⟩

[86] Mignerot, V. (2022). La transition énergétique résiliente. Cités, 92(4), 57-68. https://doi.org/10.3917/cite.092.0057.

[87] “Réussir la transition énergétique : Les chemins possibles pour la France. L’ADEME, négaWatt et The Shift Project décryptent les scénarios climat-énergie”, consulté le 20 juillet 2025. https://comprendre2050.fr/methodologie/