La transition énergétique : une pseudoscience ?

Le magazine de vulgarisation scientifique La Recherche a publié au cours de l’été 2025 un dossier spécial[1] “consacré au faux sous toutes ses formes (fausses informations, deepfakes, théories du complot, croyances irrationnelles, etc.).[2]” En appui sur les rappels du magazine La Recherche, cet article invite à questionner la scientificité des présupposés du projet de transition énergétique pour les sociétés thermo-industrielles, en particulier dans l’objectif d’amortir ou d’empêcher leur effondrement. En reprenant par ailleurs l’analyse de Karl Popper, qui a montré que certaines théories scientifiques ont trouvé inspiration dans d’authentiques croyances métaphysiques, cette étude critique interroge l’imprégnation du narratif de transition par différents mythes évoquant la vie éternelle ou l’espérance de surmonter la finitude. Il est envisagé que les faiblesses méthodologiques de la recherche sur la décarbonation l’empêchent de convertir des espérances millénaires en théorie crédible et en prescription actionnable, excluant alors cette recherche du champ scientifique, pour la reléguer au rang de pseudoscience[3]. Un tel égarement de la science de la transition l’exposerait à l’instrumentalisation par l’industrie des énergies fossiles, la fragiliserait face aux relativismes politiques et moraux.

Table des matières

Science et croyance cheminent ensemble depuis toujours, en tout cas depuis aussi longtemps que l’humanité se préoccupe d’élaborer des méthodes fiables pour distinguer le vrai du faux. Le “faux” s’est fréquemment accommodé de ces méthodes, au point de donner l’allure de l’évidence à des erreurs ou à des tromperies.

L’astrologie a par exemple été enseignée dans les universités européennes du XIIIe au XVIIe siècle[4]. La phrénologie (l’étude du caractère d’un individu depuis la forme de son crâne), rapidement discréditée, a toutefois intégré pleinement le débat scientifique entre 1819, date de publication de l’ouvrage fondateur de cette discipline (Recherches sur le Système nerveux, Gall et Spurzheim) et 1858, date du décès de George Combe, son principal représentant[5]. L’idée selon laquelle les êtres vivants seraient mus par une “force vitale” irréductible aux lois physiques a longtemps dominé la biologie[6]. Elle traverse encore certains écrits contemporains, accompagnée même d’une remise en question de la théorie de l’évolution[7]. En plus d’avoir été secrètement financée par la CIA dans les années 1950 et 1960[8], la recherche sur le contrôle et la programmation de l’esprit (télépathie, clairvoyance, psychokinèse) s’est faite au cœur des laboratoires. Ainsi par exemple de la télépathie : “En 1892, un groupe d’universitaires et de scientifiques britanniques fondaient la Society for Psychical Research (Société de recherches métapsychiques). De 1930 à 1965, Rhine entreprit, quant à lui, des recherches à l’Université Duke (Caroline du Nord) en vue de conférer un statut scientifique à la parapsychologie avec les résultats que l’on sait.[9]” L’homéopathie, parmi les “médecines alternatives”, reste aujourd’hui enseignée dans certaines universités françaises, au titre d’”une connaissance élémentaire des pratiques complémentaires[10]“.

La transition énergétique, pourtant explorée au sein des institutions scientifiques les plus réputées, tient elle-même une place singulière dans les imaginaires, difficile à situer entre le vrai et le faux, entre le possible et l’impossible. Les objectifs de la recherche scientifique sur la décarbonation sont doubles : à la fois réduire l’empreinte environnementale des sociétés thermo-industrielles en réduisant leurs émissions de CO2, mais aussi prolonger leur existence (éviter leur effondrement), étant acquis que leur industrie et leur économie dépendent de ressources énergétiques qui ne sont disponibles qu’en quantité finie. Les narratifs de transition nourrissent dès lors des attentes compréhensibles quant à leur promesse de surmonter la finitude.

Cette promesse fait écho à certains des mythes les plus ancestraux[11], auxquels on a cru parfois afin d’expliquer la mort et de se rassurer face à elle[12], afin même d’envisager cette mort comme négociable. La plupart de ces mythes se gardent toutefois de garantir l’immortalité, celle-ci restant, pour diverses raisons, inaccessible à l’humanité.

Dans L’Épopée de Gilgamesh[13], l’un des plus anciens récits dont on ait retrouvé la trace écrite, Gilgamesh accède à l’immortalité grâce à une plante de jouvence, qu’un serpent lui subtilise en même temps que la vie éternelle. Dans le récit biblique, Ève, trompée par un serpent, ne mange pas le fruit cueilli sur l’arbre de la vie (éternelle) mais celui, pourtant défendu, de l’arbre de la connaissance du bien et du mal[14]. En Grèce antique, les dieux sont immortels parce qu’ils se nourrissent d’ambroisie, qui est plus que de la nourriture mais qui leur est réservée, humains et dieux ne faisant pas table commune[14.5]. Selon la mythologie chinoise antique, Xiwangmu, la Reine-mère d’Occident, préserve en un lieu magique, réservé aux dieux, les pèches de la vie éternelle[15]. Le phénix, oiseau mythique de la culture gréco-romaine, est capable de renaître de ses cendres et de se reproduire lui-même à l’identique, ce pouvoir fascinant les humains mais leur restant aussi hors de portée[16].

Au titre qu’une communauté croit aux mythes cette communauté les tient pour vrais. En tant que tels ils ont une efficacité sociale, indépendamment de l’exactitude de leur contenu[17]. Peu importe que les dieux, les fruits magiques ou les volatiles éternels existent réellement, les mythes procurent un sentiment de prise sur l’inéluctable. La vie éternelle n’est pas pour l’humanité, mais on peut rêver trouver un jour la plante de jouvence, devenir un oiseau tout-puissant, égaler les dieux ou être accepté en leur paradis après une existence terrestre honorablement vécue.

Si, hier, la négociation avec la finitude passait par le mythe – “vrai”, indépendamment de sa conversion en fait – qu’en est-il aujourd’hui du narratif de transition énergétique ? Accorde-t-on suffisamment d’importance à la réalisabilité de ce projet, au regard de ce qu’il apaise l’inquiétude que nos sociétés s’effondrent par manque d’énergie ? Avons-nous pris garde de bien distinguer le vrai du faux dans les présupposés de la transition ? A-t-on par exemple, en France, nommé un prototype de réacteur nucléaire Phénix[18], puis une centrale Superphénix[19] sans fantasmer, cette fois, de nous accaparer vraiment des pouvoirs normalement réservés aux entités surnaturelles ?

Nous ne sommes pas, aujourd’hui, des humains exceptionnels, qui auraient perdu toute capacité et toute motivation à s’illusionner, en particulier sur l’avenir. La crainte de la finitude est aussi légitime au XXIe siècle qu’elle l’a été dans les temps anciens. Nos aïeuls ont composé avec la mort par l’entremise d’authentiques croyances, perçues comme vraies parce qu’elles étaient gravées dans la pierre, inscrites dans les livres, transmises et enseignées comme des vérités indiscutables, certifiées par des institutions religieuses. Certaines de ces croyances rappelaient cependant que les efforts de l’humanité resteraient vains : l’éternité est réservée aux dieux. Nous nous rassurons désormais sur l’avenir grâce aux récits de transition énergétique, que l’institution scientifique certifie réalisable en produisant des modèles et des simulations. Mais cette fois aucune épreuve, aucun serpent, aucune divinité pour empêcher l’humanité de surmonter toutes limites, la transition est déclarée possible. Le récit de la transition énergétique serait le premier mythe qui autoriserait l’humanité à s’accaparer des pouvoirs équivalents à ceux de ses dieux. En cela, il serait bien plus déraisonnable que les mythes antiques.

Alors que les résultats concrets de la décarbonation se font attendre, il paraît essentiel de déterminer si la conviction que la substitution des énergies est physiquement possible pour les sociétés thermo-industrielles ne relève pas de la croyance. Compte tenu des enjeux écologiques – existentiels – contemporains, il s’agit désormais de distinguer la recherche sur la transition de la production de croyances ou de mythes, tels ceux qui accompagnent de longue date notre tourment face à finitude.

Le dossier spécial intitulé “Le faux” du magazine La Recherche propose une synthèse des étapes clés de la démarche scientifique[20] : “La démarche scientifique est la méthode grâce à laquelle il est possible de faire progresser la connaissance en toute confiance. Intégrant des mécanismes de mise à l’épreuve des idées et de correction collective, ce processus n’est ni linéaire ni infaillible.[21]“

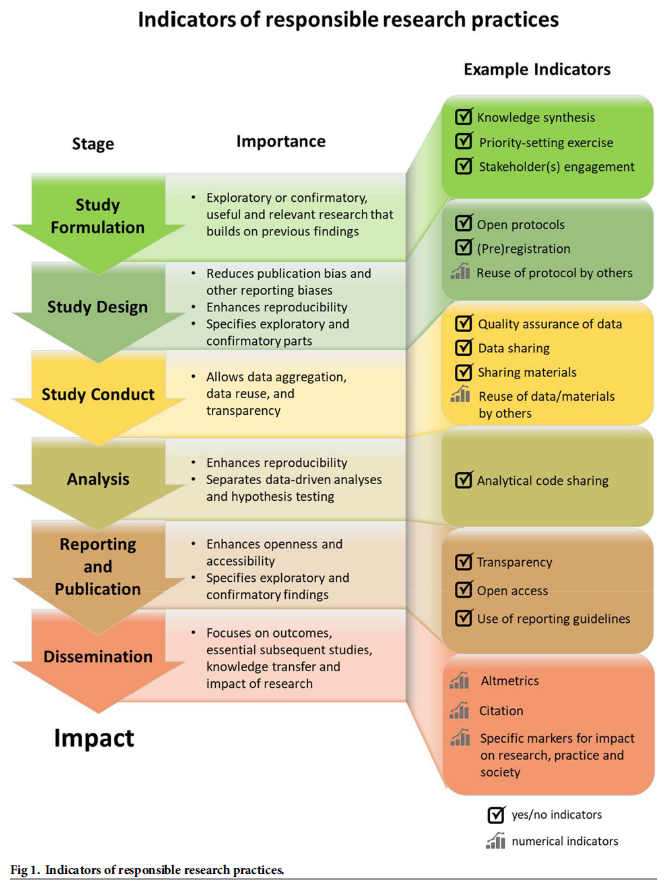

Si La Recherche présente une version simplifiée et vulgarisée des standards de la démarche scientifique, ses étapes principales correspondent à celles listées dans Les Principes de Hong Kong pour l’évaluation des chercheurs[22] :

Source : The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity[23]

Les rappels proposés par le magazine La Recherche sont cités ci-après (en bleu), et mis en regard des constats sur l’actualité des publications portant sur la transition énergétique (➡️).

“Le point de départ de la démarche scientifique, c’est l’observation d’un phénomène inconnu, l’identification d’un sujet non résolu (trouver un nouveau traitement contre le diabète), ou encore le besoin de développer une nouvelle technologie (pour un télescope, par exemple). Cela conduit à la formulation de ce qu’on appelle une question de recherche, qui cadre le problème à résoudre.”

➡️ À ce jour la consultation de la littérature[24], les échanges avec les spécialistes du sujet[25] ainsi que les explorations des historiens des sciences et des scientifiques tels que Jean-Baptiste Fressoz[26], Duccio Basosi[27] ou des journalistes tels que Matthieu Auzanneau[28] n’ont pas permis d’identifier de “moment” dans l’histoire des sciences à partir duquel une question de recherche aurait été formulée, interrogeant la possibilité physique de remplacer les énergies carbonées dont dépendent les sociétés thermo-industrielles par d’autres énergies, dites de substitution (ENS ou énergies “décarbonées”)[29].

L’idée que la substitution des énergies serait physiquement possible reposerait encore sur ce paralogisme :

Les sociétés humaines s’organisent grâce à l’énergie.

Il y a de l’énergie dans le vent, dans le rayonnement solaire et au cœur des atomes.

Donc les sociétés humaines peuvent s’organiser grâce au vent, au rayonnement solaire et à l’énergie nucléaire.

Ce syllogisme erroné trouverait son origine dans la surinterprétation de l’acquis scientifique que toutes les énergies sont convertibles les unes en les autres dans l’absolu[30]. Cependant la convertibilité des différentes formes d’énergie ne dit rien de leur capacité à rendre des services équivalents aux sociétés humaines[31][32][33].

Laisser croire que toutes les formes d’énergie se valent pour les besoins des sociétés thermo-industrielles se fait au prix d’une interprétation des connaissances et de sauts à la conclusion qui ne devraient pas être méthodologiquement tolérés. En amont de ces biais méthodologiques, la substituabilité physique des énergies pour les systèmes complexes que sont les sociétés humaines constitue un phénomène inconnu, un sujet non résolu, un “problème extraordinaire[34]“, qui ne saurait être exploré scientifiquement sans être admis comme tel.

“Une revue de la littérature existante est indispensable afin de déterminer les recherches qui ont déjà été entreprises sur le sujet à propos duquel on se questionne, ce que l’on en sait et ce qu’il reste à découvrir et comprendre.”

Les études sur le sujet partent du principe que la substitution est possible, en raisonnant à rebours et de façon circulaire. Des citations illustrant ces biais de raisonnement (GIEC, RTE, négaWatt, TerraWater, etc.) sont à retrouver dans l’article : La science de la transition raconte des histoires (écouter également cet échange avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte et le physicien Harry Bernas).

Le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche[35] rappelle, comme d’autres documents de référence[36], que ne pas tenir compte de l’état des connaissances relève des “Manquements à l’intégrité scientifique et autres pratiques de recherche inacceptables” ; “Lorsqu’ils élaborent des idées ou des orientations de recherche, les chercheurs tiennent compte des connaissances les plus récentes dans les champs de recherche pertinents (l’’état de l’art’).”

“À partir de cette revue et des observations déjà effectuées, il devient possible d’émettre une hypothèse qui répond à la question de recherche. Cette hypothèse doit être testable et susceptible d’être infirmée.”

➡️ L’organisation et la stabilisation de l’organisation d’un système complexe à partir de différentes formes d’énergie constitue une hypothèse testable mais elle semble ne jamais avoir été scientifiquement posée. Elle ne l’a pas été en tout cas pour les systèmes complexes spécifiques que sont les sociétés thermo-industrielles.

“Les scientifiques doivent ensuite concevoir une expérience qui permette de confirmer ou infirmer leur hypothèse. Il peut s’agir d’une expérimentation de laboratoire, d’un modèle, d’un raisonnement ou encore d’une démonstration.”

➡️ Le déploiement des infrastructures de capture et de conversion des énergies dites de substitution (ENS, essentiellement éoliennes, panneaux photovoltaïques et centrales nucléaires) fait office d’expérience “grandeur nature” et en temps réel.

“Les données qui sont collectées pendant l’expérience sont ensuite triées, organisées, analysées, interprétées. Ce travail permet de déterminer si elles soutiennent ou réfutent l’hypothèse qui a été émise, de discuter les implications de ces résultats et de suggérer des pistes de recherche pour l’avenir.”

➡️ Les observations ne montrent pas, pour l’instant, que la substitution des énergies soit possible : aucune société thermo-industrielle n’est parvenue à stabiliser son industrie et son économie grâce à des énergies dites de substitution, de façon autonome (voir l’article : Le climat est plus que la somme des transitions). De plus, l’exploitation des hydrocarbures ne paraît pas freinée, à ce jour, par le déploiement des ENS (données actualisées sur l’Observatoire de la transition).

Lorsqu’on demande aux scientifiques, vulgarisateurs et prescripteurs comment ils savent que la substitution des énergies est physiquement possible, ils argumentent[37]. C’est une des façons les plus sûres d’attester de l’absence de lien entre l’exploration de la décarbonation et un quelconque substrat de connaissances établies (théorie éprouvée, expérimentations concluantes). Si l’ambition de décarbonation était soutenue par une conceptualisation et des retours d’expérience solides, il suffirait d’expliquer ces concepts et ces expériences, comme les scientifiques et les ingénieurs expliquent, par exemple, la théorie de la relativité et ses applications pour le fonctionnement des GPS.

“Les résultats, de même que la méthodologie déployée lors des travaux sont partagés avec le reste de la communauté des spécialistes, lors de colloques, et/ou par la publication d’un ou plusieurs article(s) de recherche, sur un serveur de prépublication (type arXiv), dans une revue (à comité de lecture ou non), un livre, etc. Les pairs peuvent ainsi tenter de les reproduire, et donc d’en évaluer la pertinence et la qualité. Ce processus critique permet de rejeter, nuancer ou valider le travail soumis. Une conclusion qui n’est pas immuable : la connaissance scientifique est toujours révisable si l’apport de nouvelles preuves le justifie.”

La communication sur la transition ne cesse pourtant de claironner sa faisabilité, en s’affranchissant des prérequis de la prudence scientifique. Extrapoler par exemple que la substitution des énergies est possible à partir d’observations sur des “dynamiques locales de transition” est normalement méthodologiquement proscrit, ce procédé relevant de la généralisation abusive. De même, obtenir un bon taux de retour énergétique (TRE[38]) grâce à des ENS, potentiellement supérieur à celui obtenu avec des hydrocarbures ne dit rien de la possibilité physique de stabiliser l’organisation des sociétés thermo-industrielles : une quantité, même grande, ne constitue pas en effet une réponse à une question de nature qualitative, qui concerne les propriétés d’un système[39]. Pour la même raison (quantitatif ≠ qualitatif), le coût décroissant de production et d’installation des ENS ne répond pas à la possibilité physique de satisfaire les besoins d’une industrie, initialement fondée sur la chaleur grâce au vent, au rayonnement solaire ou à l’électricité d’origine nucléaire. Enfin, rejeter la critique en affirmant que si les résultats de la transition ne sont pas à la hauteur c’est pour des raisons politiques ne serait entendable que pour un cadrage de la problématique s’étant au préalable assuré d’éliminer toute autre éventualité. L’insuccès de la transition a des causes politiques si et seulement si cet insuccès n’est pas dû à une impossibilité physique.

Le philosophe des sciences Karl Popper[40], dont la contribution principale à la réflexion sur la démarcation entre science et pseudoscience est le critère de réfutabilité[41] a rappelé que croyances, mythes et science ont fréquemment partagé une certaine intimité :

“J’ai souligné le fait qu’il serait inadéquat de tracer une ligne de démarcation entre la science et la métaphysique afin d’exclure cette dernière du langage sensé en la jugeant absurde. J’en ai indiqué l’une des raisons en disant que nous ne devons pas essayer de tracer une ligne de démarcation trop nette. Cela devient clair si l’on se souvient que la plupart de nos théories scientifiques trouvent leur origine dans des mythes. Le système copernicien, par exemple, s’est inspiré d’un culte néo-platonicien de la lumière du Soleil, qui devait occuper le ‘centre’ en raison de sa noblesse. Cela montre comment les mythes peuvent développer des composantes testables. Ils peuvent, au fil des débats, devenir fructueux et importants pour la science. Dans La logique de la découverte scientifique, j’ai donné plusieurs exemples de mythes qui sont devenus les plus importants en science, parmi lesquels l’atomisme et la théorie corpusculaire de la lumière. Il ne serait guère utile de dire que ces théories sont des absurdités sans queue ni tête à un certain stade de leur développement, puis qu’elles deviennent soudainement sensées à un autre stade.[42]“

Si croyances, mythes et science se sont souvent côtoyés, cette histoire partagée n’est en aucun cas un prétexte au relativisme. Il s’agit bien de distinguer d’une déraisonnable ferveur la prolongation concrète de l’existence des sociétés thermo-industrielles, au moyen de technologies diverses. Un régime de foi dans la science de la transition dissimulerait des risques réels et importants : renforcement synergique des énergies, qui augmenterait les émissions au lieu de les réduire ; instrumentalisation de la décarbonation afin d’asservir économiquement et politiquement les pays qui auront déployé éoliennes, centrales photovoltaïques et centrales nucléaires.

Préciser la part de croyance, de mythe dans la recherche sur la transition est envisageable, au moyen des outils élaborés par l’épistémologie dans l’objectif de définir et d’identifier la frontière entre science et pseudoscience. Si le chercheur en communication et vulgarisation scientifiques Olivier Sartenaer invite à “reconnaître une certaine ‘zone grise’ entre la science mûre (p. ex. l’astronomie) et la pseudoscience avérée (p. ex. la radiesthésie), zone où se côtoient et se confondent certaines pratiques scientifiques encore immatures ou ‘en gestation’”, il rappelle malgré tout que “La frontière entre sciences et pseudosciences (…) n’est pas non plus inexistante ou seulement ‘subjective’.[43]“

Afin d’évaluer les outils permettant de situer cette frontière, les philosophes des sciences Dániel Bárdos[44] et Adam Tamas Tuboly[45], dans leur étude Science, Pseudoscience, and the Demarcation Problem[46] (Science, pseudoscience et problème de la démarcation) s’appuient par exemple sur la proposition de l’épistémologue Sven Ove Hansson[47] :

“Malgré le large consensus sur des exemples spécifiques de ce qui constitue une pseudoscience (comme l’astrologie, l’homéopathie ou le créationnisme), il existe un désaccord important sur les critères sous-jacents qui devraient être utilisés pour porter ces jugements particuliers. Selon Hansson, ce paradoxe met en évidence la complexité et le défi de définir des critères clairs et universels pour distinguer la science de la pseudoscience. Sur la base de la définition de la science vue précédemment, il poursuit en désignant une déclaration comme pseudoscientifique si et seulement si elle satisfait à trois critères :

- Il s’agit d’une question relevant du domaine de la science au sens large (le critère du domaine scientifique).

- Elle souffre d’un manque de fiabilité si grave qu’on ne peut pas du tout lui faire confiance (critère de manque de fiabilité).

- Elle fait partie d’une doctrine dont les principaux partisans tentent de donner l’impression qu’elle représente la connaissance la plus fiable sur son sujet (le critère de la doctrine déviante). (Hansson 2013, 70–71)”

Les auteurs complètent leur évaluation en invitant à la vigilance quant au mimétisme des pseudosciences avec la science :

“Qu’implique la naturalisation du concept de pseudoscience ? Comme nous l’avons vu dans la section introductive, la pseudoscience peut être placée sur un continuum. Michael Gordin (2023, 102-104) souligne que la pseudoscience existe à l’ombre de la science : là où il y a une pseudoscience, il doit y avoir une science à laquelle elle se rapporte et par rapport à laquelle elle peut réellement être discutée. La ‘pseudoscience’, en tant que terme relationnel, n’a de sens qu’en relation avec la science (Hecht 2018). En s’appuyant sur la définition de Sven Ove Hansson, on peut parler d’une sorte de mimétisme culturel dans le cas de la pseudoscience : (1) elle est largement liée à une question qui se pose dans le domaine de la science, (2) c’est un domaine épistémiquement injustifié, (3) et elle tente de créer l’impression qu’elle est épistémiquement justifiée (Hansson 2009, 2013). Selon Boudry, que l’on ait ou non un concept général de mandat épistémique, on peut identifier les caractéristiques que la pseudoscience utilise pour créer l’impression de légitimité épistémique. Il s’agit notamment de stratégies d’immunisation et de mécanismes de défense épistémique qui protègent l’idée contre les preuves contradictoires et l’examen critique.”

Afin de préciser, autant que possible, des critères fiables de démarcation, Bárdos et Tuboly mentionnent également les propositions du philosophe Alasdair MacIntyre[48] :

“L’idée est résumée par McIntyre en deux engagements poppériens[49] :

(1) Nous nous soucions sérieusement des preuves empiriques et nous les recherchons.

(2) Nous sommes prêts à changer nos théories à la lumière de nouvelles preuves.

En conséquence, les scientifiques diffèrent de leurs homologues pseudoscientifiques non pas dans leurs pratiques méthodologiques et logiques abstraites (les pseudoscientifiques utilisent également la logique, les statistiques, les résultats d’autres domaines, etc.), mais dans ce qui les intéresse réellement. Les preuves empiriques sont une chose, mais prendre ces preuves au sérieux en est une autre.”

Ainsi, bien que Dániel Bárdos et Adam Tamas Tuboly confirment, comme Olivier Sartenaer, que “la science et la pseudoscience ne peuvent pas être délimitées en faisant appel à un critère rigide, universel, unique”, leur exploration des critères de démarcation montre qu’une recherche ne saurait être qualifiée de scientifique si : elle souffre d’un manque de fiabilité, si elle fait partie d’une doctrine dont les principaux partisans tentent de donner l’impression qu’elle représente la connaissance la plus fiable, si elle tente de créer l’impression qu’elle est épistémiquement justifiée quand elle ne l’est pas, si elle met en œuvre des stratégies d’immunisation et des mécanismes de défense épistémique qui protègent l’idée contre les preuves contradictoires et l’examen critique, si dans l’ensemble elle ne se soucie pas sérieusement des preuves empiriques et ne les cherche pas.

Or, le matériel disponible sur la substitution des énergies, comme cela a été rappelé précédemment, ne saurait être épistémiquement justifié : il n’a pas été préalablement problématisé ni cadré méthodologiquement ; il ne s’appuie sur aucune connaissance établie ; il ne tient pas compte des données provenant des expérimentations (ou seulement par “cherry picking”[50][51]) ; il ne cherche de toute façon pas à confronter ses présupposés, arbitraires jusqu’à preuve du contraire, à des tests empiriques. Ce matériel est pourtant proclamé fiable, grâce à un totem d’immunité inattaquable : l’aura de la science elle-même.

L’aura scientifique ne suffit pas à garantir la scientificité. Une production pléthorique de modèles, de scénarios, de simulations mais aussi de synthèses de la littérature ne compense pas l’inconsistance des fondamentaux de la “science” de la décarbonation. Cette production de modélisations toujours plus sophistiquées, mais qui n’interrogent jamais la validité de leurs préconçus invite à s’interroger sur le besoin de la recherche sur la transition de s’autopersuader de sa pertinence, en même temps que la société civile (sans compter la pression ou les financements de divers industriels et lobbies afin d’asseoir l’autorité des narratifs dont ils profitent).

Selon l’historienne des sciences Naomi Oreskes[52], le critère de “systématicité”, soit l’organisation méthodique, collective (vérification croisée, critique par les pairs, transparence) et institutionnelle de la recherche ne valide pas la scientificité d’un champ d’investigation. La chercheure a en effet montré, en étudiant de quelle façon sont défendus l’homéopathie, le créationnisme et le climatonégationnisme, que des domaines considérés comme pseudoscientifiques parviennent aisément à se donner l’allure de la systématicité, domaines qu’elle qualifie de “fac-similé de science” :

“Ces domaines d’activité intellectuelle [homéopathie, créationnisme, climatonégationnisme] sont systématiques – ou du moins semblent l’être à première vue – mais sont rejetés par la quasi-totalité des scientifiques en activité, qui les considèrent comme ne constituant pas une recherche scientifique légitime.

J’appelle cela le problème du “fac-similé de science”. Selon moi, les fac-similés de science adoptent les comportements, les costumes, les accessoires et les attributs des sciences socialement reconnues et validées par les institutions, y compris leur caractère systématique. Ils revendiquent un statut scientifique, et leurs adeptes adoptent certains comportements qui imitent ceux des scientifiques. Mais sont-ils scientifiques ? La plupart des philosophes et presque tous les scientifiques répondraient par la négative.[53]“

En l’état les modèles, les scénarios, les simulations de transition, bien qu’élaborés avec les outils mathématiques les plus fiables et de façon toujours plus raffinée, ne sont pas en mesure d’être reliés aux expérimentations et aux observations au moyen d’un faisceau de connaissances établies et testables. Les narratifs de transition ne sauraient contribuer à la production scientifique, même s’ils en ont la légitimité académique, parce qu’ils sont produits à partir d’hypothèses dites ad hoc[54], ce qui fabrique[55] le résultat que la transition est possible, cette possibilité étant leur point de départ[56]. C’est ce qui expliquerait d’ailleurs leur décalage de plus en plus grand avec les données recueillies (records d’émissions de CO2 toujours battus[57], voir l’Observatoire de la transition pour les données actualisées sur l’économie et la souveraineté).

Les narratifs de transition font-ils alors office de mythes modernes, en l’occurrence de technomythes, s’énonçant pour l’instant hors-science mais honorant déjà une fonction sociale comparable à celle des mythes anciens ? À quel point pouvons-nous leur faire confiance pour expliquer un jour l’ordre des choses, en particulier les conditions de notre devenir, si leur interprétation de ce qui est déjà connu du monde (ou réputé encore inconnu) est si discutable[58] ?

En rejoignant Popper, il faut espérer que le “mythe de la transition” convertisse un jour l’imaginaire qui le nourrit en connaissances vérifiables et actionnables, afin d’enrichir véritablement la science. En attendant, la recherche sur la transition énergétique présente, malheureusement, suffisamment des caractéristiques détectées par les épistémologues pour être qualifiée de pseudoscience.

Présentée comme physiquement possible mais sans preuve, l’ambition de décarbonation industrielle peut être rejetée, sans preuve[59].

“Conclure en la possibilité de quelque chose sans avoir testé l’hypothèse de cette possibilité ne serait pas toléré en mathématique, en chimie, en biologie, en médecine (imaginons une vaccination ou une antibiothérapie qui seraient déployées avant tout retour d’expérience concluant), etc. Même la science économique, qui a mauvaise réputation et est souvent toisée par les sciences exactes, s’appuie sur des théories testables. Compte tenu des enjeux – existentiels – de la transition énergétique, la complaisance envers ce champ de recherche est incompréhensible et expose l’ensemble de la science au désaveu, si jamais le grand-public devait un jour interroger les scientifiques, en particulier au titre du débat démocratique, sur l’existence du matériel supposé soutenir les assertions quant à la substituabilité des énergies.[60]“

La motivation de cet article n’est en aucun cas d’accabler les scientifiques. Le besoin de croire en un avenir ouvert, d’apaiser l’éco-anxiété, de conjurer la crainte de l’effondrement au moyen de divers récits réconfortants est parfaitement légitime. Ce besoin est en chacun de nous et c’est aussi parce que la communauté humaine en a témoigné que des hommes et des femmes, au cœur de l’institution scientifique ont fait de leur mieux pour y répondre, en toute sincérité.

Si le narratif de transition a été composé en actualisant cette quête de vie éternelle qui traversait les mythes anciens c’est parce que sans garde-fou, nos énoncés se façonnent spontanément en nous épargnant les émotions négatives[61]. C’est le “garde-fou” de la méthode scientifique qui a permis de faire la part des choses lorsque nos croyances ont fait prendre plus de risques qu’elles ne résolvaient de problèmes (homéopathie en substitution aux traitements efficaces, autrefois pratique médicale de la saignée, lobotomie en traitement des troubles psychologiques, etc.).

Dès lors, si les scientifiques ne doivent pas être tenus initialement pour responsables du caractère pseudoscientifique de la recherche sur la décarbonation, c’est malgré tout sur eux que repose la charge de la preuve, d’envisager méthodiquement en tout cas que, peut-être, la substitution des énergies n’est pas physiquement possible pour les systèmes complexes que sont nos sociétés. Bien sûr, entreprendre la réhabilitation de la recherche sur la transition risque de confronter les plus engagés à des contrariétés voire à des écueils : en premier lieu reconnaître les largesses prises par la recherche, jusqu’à aujourd’hui, avec les précautions requises normalement en science ; reprendre la problématisation de la substituabilité physique des énergies depuis zéro ; risquer de ne plus honorer les attentes de son laboratoire voire de perdre des financements ; aussi, et peut-être surtout, se confronter au biais des coûts irrécupérables[62] : “l’inclination des individus à persévérer dans une action lorsqu’elle devient irrationnelle ou contre-productive au regard des objectifs initiaux”[63]. Comment remettre en cause une croyance si largement partagée, si nécessaire pour la stabilité des émotions et pour laquelle d’aucuns auront tant investi, à la fois professionnellement et personnellement ? Comment remettre en cause une réputation et une identité de chercheur spécialiste de la transition ?

Bárdos et Tuboly s’inquiètent de cette difficulté : “Si l’identité d’une personne est en jeu, ou son sentiment d’appartenance à un groupe qui la protège et lui donne des valeurs et un sens, alors peut-être que la seule façon de changer d’avis cette personne est de lui montrer un chemin compatible avec les nouvelles informations et son ancienne identité.[64]“

Ce chemin existe sans doute. S’il n’est peut-être pas envisageable de démontrer, prouver, au sens fort[65], que des sociétés éolo/photo/nucléo-industrielles[66] existeront un jour – ou n’existeront jamais – en remplacement des sociétés thermo-industrielles, restaurer la crédibilité de la recherche sur les technologies de transition n’est pas irréaliste, tout en préservant la légitimité et l’identité du chercheur lui-même.

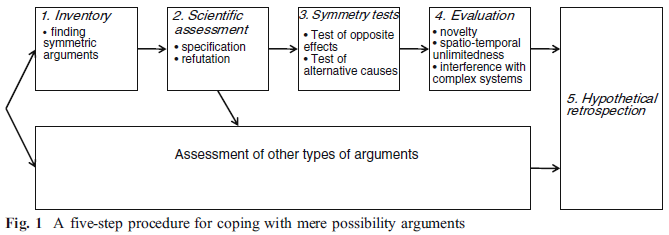

Le philosophe Sven Ove Hansson, dans son article Coping with the Unpredictable Effects of Future Technologies[67] (Faire face aux effets imprévisibles des technologies futures) s’interroge sur les résultats, après coup, des développements technologiques : “La technologie a amélioré nos vies à bien des égards, mais il n’est pas difficile de dresser une liste des choix technologiques que nous aurions faits différemment si nous avions su ce que nous savons aujourd’hui.” Dans l’objectif d’enfin mieux évaluer les développements technologiques, il invite à “renoncer aux ambitions prédictives futiles des approches précédentes et à fonder nos décisions sur des études systématiques des développements alternatifs futurs.” L’auteur propose une procédure en cinq étapes afin d’examiner “des arguments de simple possibilité, c’est-à-dire des arguments pour lesquels une conclusion est tirée de la simple possibilité qu’une ligne de conduite puisse avoir certaines conséquences” :

(1) la recherche d’arguments fondés sur une simple possibilité menant dans des directions divergentes,

(2) une évaluation scientifique pouvant conduire à la spécification ou à la réfutation de certains de ces arguments,

(3) deux tests de symétrie : effets opposés, causes alternatives,

(4) une évaluation de la portée des arguments selon leur originalité, leur absence de limites spatio-temporelles et leur incidence sur les systèmes complexes,

(5) rétrospection hypothétique sur la prise de décision pour que celle-ci reste défendable du point de vue de la rétrospection réelle[68].

En résumé, pour étudier tout développement technologique (dont la transition énergétique fait partie), l’auteur invite à reprendre les étapes de la démarche scientifique de manière itérative, à partir d’un ensemble d’hypothèses ne fermant aucune perspective et assujetties aux retours expérimentaux, ceci afin de réduire le risque de négliger tout effet concret potentiellement imprévisible ou contre-productif du développement technologique envisagé, dans l’espace et dans le temps.

Source : Sven Ove Hansson, Coping with the Unpredictable Effects of Future Technologies

Bien sûr, la mise en œuvre de contraintes méthodologiques plus exigeantes et plus fines expose à d’éventuelles frustrations. En tenant compte en particulier de l’incidence d’une technologie sur des systèmes complexes, il se révèlerait peut-être que les énergies dites de substitution ne réduiraient pas la dépendance aux hydrocarbures, seraient une charge économique et une perte de souveraineté. Mais prendre ce risque ferait au moins franchir la ligne de démarcation à la recherche sur la décarbonation, pour lui faire pleinement intégrer les pratiques scientifiques.

Pour les publications actuelles qui ont arbitrairement admis la possibilité physique de substituer les énergies pour des systèmes complexes, la soumission de leur présupposé à la réfutation leur fait en tout cas courir le risque de la rétractation[69]. Et ce, dès lors que suffisamment de pairs, de scientifiques vigilants auront eux-mêmes diagnostiqué qu’il n’était pas acceptable de partir du principe de la substituabilité pour conclure ensuite sur cette possibilité. Ces rétractations ne seraient-elles pas légitimes, en tout cas moins inquiétantes qu’une science qui se serait interdit d’imaginer un résultat négatif[70], compte tenu des risques existentiels associés à une impossibilité physique de transitionner ?

L’avenir des sociétés thermo-industrielles, humaines dans leur ensemble ainsi que d’une très grande part du vivant repose sur les épaules d’hommes et de femmes qui oseront imaginer un avenir énergétique potentiellement fermé, toutes formes d’énergie considérées. Accepter cette hypothèse et s’y confronter ferait gagner en lucidité, à la faveur de décisions collectives ajustées à la réalité matérielle plutôt qu’à nos désirs. Les vulgarisateurs, les prescripteurs, les écologistes de bonne foi ne s’exposeraient plus au malaise de répéter chaque année que la prochaine verra le succès de la transition, quand ce sont les records d’émissions de CO2 et l’accroissement de l’instabilité économique et géopolitique qui sanctionnent sempiternellement leur bonne volonté.

4. La dernière épopée[71]

Nous avons cru autrefois que des entités créatrices, initiant la vie et imposant la mort, engendraient aussi des herbes et des fruits magiques, désirables sources de vie éternelle. Dans ces croyances, des êtres surnaturels nous subtilisaient ce que nous estimions acquis, des dieux nous punissaient de notre tentation. Nous nous convainquons aujourd’hui que nous sommes aussi puissants que les créateurs, bien que nous ne concevions pas la vie elle-même, mais de simples machines. Et nous fantasmons que ces machines, aux propriétés prétendument exceptionnelles, prolongeront nos sociétés et nos existences d’êtres vivants[72].

La recherche sur la transition ne relève pas, finalement, de ces domaines scientifiques inspirés par des mythes anciens, comme l’évoquait Karl Popper[73]. À l’opposé des mythes, en inventant de toutes pièces ses conditions d’analyse et en refusant de se soumettre à ce que peut dire le réel de ces conditions, la pseudoscience de la transition ne contribue pas à expliquer les phénomènes, à leur donner du sens. Elle travaille au contraire activement à masquer, à dissimuler ce qui est déjà appréhendé de la réalité, craignant même ce qui pourrait être encore découvert. Dans les mythes, l’humanité compose des récits pour tenter de saisir la contingence et la fatalité, son devenir restant assujetti à des puissances qu’elle sait supérieures. Dans les récits de transition contingence et fatalité sont déniées et leurs promoteurs y entretiennent leur propre fantasme de se substituer aux dieux.

La pseudoscience de la transition n’honore aucune fonction du mythe. Elle se fait même obscurantisme, nuisant à l’appropriation des limites, des limites physiques, des limites au développement, des limites à l’existence. Quand le mythe tempère l’anxiété en narrant les conditions de la disparition, la pseudoscience de la transition affabule une humanité qui aurait vaincu l’effondrement, compromettant son acceptation, aiguillonnant l’angoisse de l’irréversible par son occultation.

Bien qu’elle revendique contribuer à la préservation du milieu, à la stabilité économique et politique de nos sociétés, la pseudoscience de la transition provoque l’exact inverse, dépossédant les citoyens et les citoyennes de leur avenir matériel et des émotions associées à cet avenir, l’éco-anxiété consécutive alimentant rancœur, réactance, obscurantismes politiques et moraux, qui précipitent cet effondrement qu’il aurait fallu éviter.

“Si sans maîtrise nous filons droit vers l’abîme, l’illusion du contrôle nous y précipiterait plus vite encore.[74]“

Notes et références

[1] La Recherche numéro 582, juillet-septembre 2025, dossier spécial : Le faux – https://www.larecherche.fr/parution/trimestriel-582

[2] Vincent Glavieux, Rédacteur en chef adjoint chez La Recherche, LinkedIn : https://www.linkedin.com/posts/vincent-glavieux-453a5922_notre-nouveau-num%C3%A9ro-est-paru-en-kiosque-activity-7348715543731834883-lCzU

[3] Pseudoscience, Wikipédia : La pseudoscience ou pseudo-science (du grec ancien ψευδής, “faux, trompeur, mensonge” et du latin scientia, “savoir”) est une discipline qui est présentée sous des apparences scientifiques, mais qui n’en a pas la démarche, ni la reconnaissance. Elle se situe en opposition à la science.

Le terme de “pseudoscience” est souvent utilisé pour dénoncer la tromperie autour de certaines connaissances, c’est-à-dire ceux qui utilisent, sciemment ou non, des termes et des démarches qui semblent scientifiques ou logiques dans le but de s’attribuer le crédit que la science possède. Ils utilisent parfois un langage et des axiomes scientifiques, mais ne respectent pas les critères de la méthode scientifique, tels les principes fondamentaux de réfutabilité, de non-contradiction et de reproductibilité. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience

[4] Boudet, Jean-Patrice. Entre science et nigromance. Éditions de la Sorbonne, 2006, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.12587.

[5] Neil Davie, “Tempêtes sur des crânes. La phrénologie à l’ère victorienne”, La Vie des idées , 22 juillet 2015. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Tempetes-sur-des-cranes

[6] Parageau, Sandrine. Les ruses de l’ignorance. Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, https://doi.org/10.4000/books.psn.7034. ; Michel Morange, “Un retour du vitalisme ?”, Histoire de la recherche contemporaine, Tome II – N°2 | 2013, 150-155.

[7] Morin E., Connaissance, ignorance, mystère, Fayard, 2019.

[8] Projet MK-Ultra, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_MK-Ultra

[9] Larivée, S. & Filiatrault, F. (2006). Compte rendu de [La télépathie, un mythe qui a la vie dure ! / Fecteau, D. (2005). Télépathie, l’ultime communication. Montréal : Les Éditions de l’Homme, 210 p.] Revue de psychoéducation, 35(1), 201–208. https://doi.org/10.7202/1099317ar

[10] “Faculté de médecine : ‘Notre vision est celle d’une faculté qui assume son ouverture et veille à développer l’esprit critique’“, Le quotidien de l’Université de Strasbourg, 28 mars 2023, consulté le 2 octobre 2025 ; “Le DIU de Thérapeutique homéopathique trace son chemin“, Le Quotidien du médecin, 2 avril 2024, consulté le 2 octobre 2025.

[11] “Les anthropologues et les ethnologues définissent le mythe comme un récit fondateur, qui prétend expliquer le monde tel qu’il est actuellement et auquel un certain nombre de personnes adhèrent. Le mythe ne se borne cependant pas à expliquer l’état actuel du monde et son origine : il permet aussi d’expliquer et d’organiser les règles sociales, de justifier des rituels et l’usage de tabous. À propos des rituels, il ne faut donc pas mésestimer la fonction pratique du mythe, qui n’est pas un récit purement théorique mais une histoire dont la narration dans certaines conditions données de temps et de lieu est tenue pour avoir des effets sur le monde. Par exemple, certaines cultures considèrent que raconter un mythe à un moment opportun peut permettre que tombe la pluie ou que le maître des animaux oublie ses protégés.” Ducay, P. (2024). Julien d’Huy : “Par le mythe, les premiers hommes prenaient conscience de leur spécificité”. Philitt. https://philitt.fr/2024/01/22/julien-dhuy-par-le-mythe-les-premiers-hommes-prenaient-conscience-de-leur-specificite/

[12] “Les mythes sont essentiellement des récits d’origine qui nous expliquent pourquoi le monde est comme il est, alors qu’il fut autrement il y a bien longtemps : l’une de leurs grandes caractéristiques est qu’ils relatent l’histoire d’un renversement, d’un bouleversement majeur. Par exemple, ils rapportent qu’il y a très longtemps, les choses étaient différentes – les humains étaient immortels, ou ne connaissaient ni la maladie ni le feu. Le mythe raconte un événement qui a bouleversé cet ordre des choses pour nous amener à l’état présent du monde : ‘Voici pourquoi les humains sont mortels, sont malades et ont domestiqué le feu.’ Ceci se décline de mille et une façons, mais ce trait est commun à tous ces récits. En quelque sorte, les mythes répondent aux questions lancinantes des enfants : Pourquoi il y a un soleil ? Pourquoi on voit la lune la nuit ? Pourquoi les animaux ne parlent pas ? Une manière d’y répondre est de raconter une histoire. Le mythe n’est pas une démonstration, c’est une justification de l’état du monde tel qu’il est. Et tous les peuples, à toutes les époques, ont répondu à ces grandes questions.” Thiolay, B. (). Jean-Loïc le Quellec : “Horizons des Origines”. Temps présents. https://tempspresents.com/2024/03/07/horizons-des-origines/

[13] L’Épopée de Gilgamesh, traduit de l’arabe et adapté par Abed Azrié, Les Éditions du Cerf, 1977.

[14] Adam et Ève, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_et_%C3%88ve

[15] Xiwangmu, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Xiwangmu

[16] Phénix, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nix

[17] “Voilà pourquoi la question du vrai, du faux et du fictif, recoupe inévitablement celle de la croyance. Retour donc au livre fameux de Paul Veyne – Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? – auquel ce volume rend hommage. Car l’historien montrait que l’enjeu était moins d’y distinguer le vrai du faux que de reconnaître l’efficacité sociale qui réside d’abord dans la puissance narrative du mythe. Une histoire somme toute faite de résiliences et de bricolages. On se débarrasse des dieux plus aisément que des héros et lorsque le Minotaure disparaît, Thésée demeure. On retrouve cette question dans le court texte de Quentin Skinner récemment traduit en français sous le titre La Vérité et l’Historien. Il y soulève un problème méthodologique majeur, qui recoupe bon nombre de questions débattues dans ce volume : l’historien qui se donne pour objet l’interprétation des croyances du passé doit-il se préoccuper du fait que ces croyances sont, pour lui, vraies ou fausses ? La réponse est non, bien entendu : seule lui importe la rationalité des pratiques et l’historicité de leurs critères.” Boucheron, Patrick, et Dominique Kalifa. “Avant-propos”. Les historiens croient-ils aux mythes ?, édité par Kalifa Dominique, Éditions de la Sorbonne, 2016, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.56283.

[18] Phénix (réacteur), Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nix_(r%C3%A9acteur)

[19] Superphénix, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix

[20] La Recherche numéro 582, juillet-septembre 2025, dossier spécial : Le faux. Page 24. https://www.larecherche.fr/parution/trimestriel-582

[21] Ibid.

[22] World conferences on on research integrity, consulté le 15 octobre 2025. https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles

[23] Moher D, Bouter L, Kleinert S, Glasziou P, ShamMH,Barbour V, et al. (2020) The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity. PLoS Biol 18(7): e3000737.

[24] Sources sur le site Défi énergie : https://www.defienergie.tech/comprendre-physique-energie/

[25] Les échanges avec les chercheurs et spécialistes se prolongent, toute littérature favorisant l’exploration scientifique de la faisabilité physique d’une décarbonation industrielle sera diffusée sur les réseaux Défi énergie : https://www.defienergie.tech/solutions/

[26] Selon Jean-Baptiste Fressoz, la pensée d’une transition énergétique proviendrait initialement de la découverte, au début du 20ème siècle, de la très importante quantité d’énergie contenue dans les atomes. Au cours des années 1950, certains chercheurs auraient affirmé que des développements technologiques permettraient assurément de maîtriser cette nouvelle “source” d’énergie. Jean-Baptiste Fressoz précise : “L’origine de cette notion [de transition énergétique] est étroitement liée à l’atome : le terme fut un concept de physique atomique – le changement d’état d’un électron autour de son noyau – avant de devenir un mot-clé de la futurologie nucléaire. Ouvrant un horizon énergétique se comptant en milliers d’années, l’atome a suscité, au début des années 1950, des réflexions sur le très long terme.” Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil, Paris, 2024.

[27] Selon l’historien Duccio Basosi, le fait que des transitions – au sens de substitution des énergies, selon les lobbies qui ont soutenu l’idée – soient physiquement possibles aurait été admis arbitrairement : “Bien que rarement évoquée, les années 1970 ont également vu mûrir et se généraliser l’idée que l’utilisation humaine de l’énergie était sujette à des changements au fil du temps. Autrement dit, l’histoire humaine avait été et serait – et devrait même être, pour beaucoup – une histoire de ‘transitions énergétiques’. Une telle notion n’était pas totalement inconnue aux époques précédentes. Pourtant, dans les années 1970, l’historicité de l’énergie s’est imposée avec une force bien plus grande, non seulement en raison du nombre considérable de tentatives visant à traiter la question de manière explicite et systématique – quoique sans grande cohérence d’ensemble –, mais aussi en raison de l’impact que ces efforts intellectuels ont eu sur le grand public et la classe politique mondiale. Récemment, l’analyste des politiques énergétiques Kathleen Araújo a écrit que ‘la réflexion contemporaine sur les transitions énergétiques est profondément ancrée dans les idées des années 1970 et 1980’. Avec une verve polémique plus vive (et non sans raison, du moins en matière de vulgarisation), les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz ont affirmé qu’entre 1975 et 1980, “le terme ‘transition énergétique’ a été inventé par des groupes de réflexion et popularisé par de puissantes institutions”, dont le Département de l’Énergie des États-Unis, la Commission trilatérale et divers lobbies industriels.” Duccio Basosi, “The Decade of the ‘Energy Transition’: A Critical Review of the Global Energy Debates of the 1970s”, in Stephen G. Gross, Andrew Needham, New Energies. A History of Energy Transitions in Europe and North America, University of Pittsburgh Press, 2023. Page 107.

[28] Matthieu Auzanneau, Or noir. La grande histoire du pétrole, La Découverte, Paris, 2015.

[29] La question spécifique à la substitution des énergies pour les sociétés thermo-industrielle s’inscrit au cœur d’une interrogation plus vaste : la possibilité physique de substituer l’énergie dont dépend l’organisation de tout système complexe.

[30] “La tentative la plus élégante, et peut-être la dernière, d’exprimer tous les phénomènes naturels en termes de mouvement, est contenue dans la mécanique de Heinrich Hertz. La recherche d’une image uniforme du monde par la conception mécanique y trouve un achèvement quelque peu idéal. La mécanique de Hertz ne représente pas vraiment la physique telle qu’elle est, elle est la physique telle qu’elle pourrait être, une sorte de confession de foi pour la physique. Elle établit un programme de cohérence et d’harmonie majestueuses, un programme qui surpasse toutes les recherches antérieures orientées dans ce sens. Hertz ne se contente pas de postuler que toute la Nature, du point de vue mécanique, peut être complètement expliquée en supposant des mouvements de particules simples et semblables, qui constituent l’ensemble de l’univers physique. Il va plus loin que la conservation de la quantité de mouvement de Helmholtz, dans la mesure où il élimine d’emblée la différence entre l’énergie potentielle et l’énergie cinétique, et donc tous les problèmes impliquant l’étude de types particuliers d’énergie. Selon Hertz, il n’y a pas qu’une seule forme de matière, la particule, mais aussi une seule forme d’énergie, l’énergie cinétique. Toutes les autres formes d’énergie, telles que l’énergie potentielle, l’énergie électromagnétique, l’énergie chimique et l’énergie thermique, sont en réalité de l’énergie cinétique du mouvement de particules imperceptibles, et ces différentes formes sont simplement et uniquement dues à des relations naturelles entre les positions et les vitesses des particules considérées. Ces relations ne préjugent en rien de la validité du principe d’énergie, puisqu’elles n’affectent que les directions des mouvements et non les grandeurs des énergies cinétiques, de même que la direction d’un train est modifiée par la courbure des rails, mais non sa vitesse. Selon Hertz, tous les mouvements de la nature dépendent en fin de compte de l’inertie de la matière. Un bon exemple est fourni par la théorie cinétique des gaz, dans laquelle l’énergie élastique des particules de gaz stationnaires, jusqu’à présent considérée comme potentielle, est remplacée par l’énergie cinétique des particules de gaz en mouvement. Cette simplification radicale des postulats donne une simplicité et une lucidité merveilleuses aux théorèmes de la mécanique hertzienne.” Max Planck, A Survey of Physical Theory, Dover Publication, 2011.

[31] “Même si différents types de formes d’énergie sont tous quantifiables en utilisant la même unité (Joules) ou en utilisant d’autres unités qui sont réductibles au Joule en utilisant un facteur de conversion fixe (par exemple (Kcalories, BTU, kWh) – différentes formes d’énergie peuvent renvoyer à des récits de changement logiquement indépendants et, dans ce cas, ne peuvent être réduites les unes aux autres de manière substantielle. Cela implique que la validité et l’utilité d’un rapport de conversion donné, déterminant l’équivalent énergétique d’une forme d’énergie en une autre, doivent toujours être vérifiées en termes sémantiques. Une telle validité dépend de la sémantique initiale concernant ce qui doit être considéré comme un changement pertinent et de l’ensemble relatif des choix utilisés dans la quantification. Autrement dit, dès que l’on tente de convertir une évaluation quantitative d’une forme d’énergie donnée, exprimée en joules, en une autre évaluation quantitative d’une autre forme d’énergie, toujours exprimée en Joules, il faut choisir : (A) un critère sémantique pour déterminer l’équivalence des deux formes d’énergie ; et (B) un protocole de formalisation pour les réduire au même numéraire. Ce double choix introduit un degré d’arbitraire lié à une série de problèmes bien connus en analyse énergétique : (i) ‘l’impossibilité de sommer, de manière substantielle, des pommes et des oranges’ – en référence au fait que toute procédure d’agrégation doit traiter différentes formes d’énergie ayant des qualités différentes. Ne rechercher qu’une seule des manières possibles de les considérer comme ‘appartenant à la même catégorie’ entraîne une perte inévitable de pertinence, puisque différentes formes peuvent être perçues comme appartenant à des catégories logiquement différentes.” Giampietro, M., Mayumi, K. (2008). Complex Systems Thinking and Renewable Energy Systems. In: Pimentel, D. (eds) Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8654-0_8

[32] “Les arguments logiques valides sont caractérisés par le fait que, si leur prémisse est vraie, alors la conclusion est forcément vraie. Les arguments déductifs possèdent cette caractéristique. Le principe de l’induction serait justifié si les arguments inductifs la possédaient aussi. Mais ce n’est pas le cas. Les arguments inductifs ne sont pas des arguments logiquement valides. Le fait que les prémisses d’une inférence inductive sont vraies n’implique pas que la conclusion l’est. La conclusion d’un argument inductif peut être fausse et ses prémisses vraies sans qu’il y ait pour autant contradiction. Supposons, par exemple, que j’aie observé un grand nombre de corbeaux dans des circonstances fort variées ; ayant constaté que tous ceux observés jusqu’à ce jour étaient noirs, j’en conclus : ‘tous les corbeaux sont noirs’. C’est une inférence inductive parfaitement légitime. Les prémisses de l’inférence sont constituées par de nombreux énoncés comme celui-ci : ‘Le corbeau x a été observé noir à un instant t’ et nous les considérons tous comme vrais. Mais la logique n’offre aucune garantie que le prochain corbeau que j’observerai ne sera pas rose. Si cela se produisait, l’assertion ‘tous les corbeaux sont noirs’ deviendrait fausse. Autrement dit, l’inférence inductive initiale, légitime tant qu’elle satisfaisait le critère spécifié par le principe de l’induction, conduirait à une conclusion fausse, bien que toutes les prémisses de l’inférence fussent vraies. Il n’y a aucune contradiction logique dans le fait d’affirmer qu’il est prouvé que tous les corbeaux observés sont noirs et que tous les corbeaux ne sont pas noirs. L’induction ne peut être justifiée purement sur des bases logiques.” Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science?, Le Livre de Poche, 1990. Page 39.

[33] L’interprétation de la convertibilité de toutes les formes d’énergie trouverait son origine dans des enseignements prêtant eux-mêmes à confusion : “Pour résumer, les auteurs étudiés semblent s’accorder sur les limites de la dynamique classique et la nécessité d’introduire avec l’énergie, un principe qui rend compte des phénomènes réels, alors que la dynamique classique traite des situations idéales. En revanche, il semble que la présentation faite de l’énergie soit limitée à une énergie macroscopique, proche souvent du concept de travail et qui ne prend pas en compte les données intérieures des systèmes étudiés. Compte tenu du fait que le principe de la conservation de l’énergie fait partie intégrante des programmes, plusieurs hypothèses doivent être envisagées afin de justifier une approche du principe, si ce n’est erronée, du moins partielle.” Muriel Guedj, “L’introduction du principe de conservation de l’énergie dans l’enseignement secondaire français vue à travers quelques manuels”, Tréma [Online], 22 | 2003, Online since 13 October 2010, connection on 14 October 2025. URL: http://journals.openedition.org/trema/1544; DOI: https://doi.org/10.4000/trema.1544

[34] “Ces trois classes de problèmes – détermination des faits significatifs ; concordance des faits et de la théorie ; élaboration de la théorie – couvrent, me semble-t-il, l’ensemble de la littérature de la science normale, tant empirique que théorique. Elles n’épuisent pas, bien sûr, toute la littérature scientifique. Il y a aussi les problèmes extraordinaires, et c’est peut-être bien leur résolution qui donne à l’entreprise scientifique dans son ensemble sa valeur particulière. Mais les problèmes extraordinaires ne sont pas donnés au départ. Ils apparaissent seulement dans des cas particuliers créés par la progression de la recherche normale. Il est donc inévitable que la grande majorité des problèmes abordés par les hommes de science, même les meilleurs, se situent habituellement dans l’une des trois catégories énumérées ci-dessus. Dans le cadre d’un paradigme, il n’est pas possible de travailler autrement ; et, abandonner le paradigme, c’est cesser de pratiquer la science qu’il définit. Nous allons voir que de telles désertions se produisent effectivement. Ce sont les pivots autour desquels tournent les révolutions scientifiques.” Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1983. Page 59.

[35] “Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche”, Allea, 2023. https://allea.org/wp-content/uploads/2024/12/Code-de-conduite-europeen-pour-lintegrite-en-recherche.pdf

[36] “Les textes de référence”, Office français de l’intégrité scientifique, consulté le 15 octobre 2025. https://www.ofis-france.fr/les-textes-de-reference/

[37] Thomas Kuhn, philosophe des sciences, écrivait en 1962 : “(…) il sera interdit aux scientifiques de prétendre parler “scientifiquement“ de n’importe quel phénomène non encore observé ! Même sous sa forme présente, cette restriction interdit à un homme de science de s’appuyer sur une théorie dans ses propres recherches chaque fois que cette recherche s’étend à un domaine ou cherche à atteindre un degré de précision qui n’ont pas de précédent dans l’utilisation antérieure de la théorie. Sur le plan logique, ces interdictions sont inattaquables. Mais si on les acceptait, ce serait la fin de toutes les recherches qui permettent à la science de progresser.” Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1983. Page 144.

[38] Taux de retour énergétique, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique

[39] “En effet, lorsqu’on décrit un système métabolique complexe comme un réseau de flux d’énergie et de matière reliant différents éléments appartenant à différents niveaux hiérarchiques, il est possible de générer de multiples représentations non équivalentes. Ces différentes représentations refléteront une définition différente du problème (un récit sur le changement pertinent à étudier) et seront donc logiquement indépendantes. Des représentations incohérentes d’un même système ne peuvent être réduites substantiellement les unes aux autres. ‘L’équivalent énergétique annuel du même chameau peut être calculé de différentes manières en utilisant différents facteurs de qualité lorsqu’on considère le chameau comme : (i) un fournisseur de viande ou de lait ; (ii) un fournisseur d’énergie ; (iii) un fournisseur de laine ; (iv) un fournisseur de sang à boire en cas d’urgence dans le désert ; et (v) un porteur d’informations génétiques précieuses’.” Giampietro, M., Mayumi, K. (2008). Complex Systems Thinking and Renewable Energy Systems. In: Pimentel, D. (eds) Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8654-0_8

[40] Karl Popper, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

[41] Réfutabilité, Wikipédia : “La réfutabilité (également désignée par le recours à l’anglicisme falsifiabilité) a été introduite par Karl Popper et est considérée comme un concept important de l’épistémologie, permettant d’établir une démarcation entre les théories scientifiques et celles qui ne le sont pas. Une affirmation, une hypothèse, est dite réfutable si et seulement si elle peut être logiquement contredite par un test empirique ou, plus précisément, si et seulement si un énoncé d’observation (vrai ou faux) ayant une interprétation empirique (respectant ou non les lois actuelles et à venir) contredit logiquement la théorie. Ainsi, Popper explique ‘Tous les cygnes sont blancs’ est falsifiable en raison d’une contradiction, par exemple, avec l’énoncé faux : ‘Le 16 mai 1934, entre dix et onze heures du matin, un cygne noir se tenait devant la statue de l’impératrice Élisabeth dans le Volksgarten de Vienne.’” https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9futabilit%C3%A9

[42] “I stressed the fact that it would be inadequate to draw the line of demarcation between science and metaphysics so as to exclude metaphysics as nonsensical from a meaningful language. I have indicated one of the reasons for this by saying that we must not try to draw the line too sharply. This becomes clear if we remember that most of our scientific theories originate in myths. The Copernican system, for example, was inspired by a Neo-Platonic worship of the light of the Sun who had to occupy the ‘centre’ because of his nobility. This indicates how myths may develop testable components. They may, in the course of discussion, become fruitful and important for science. In my Logic of Scientific Discovery I gave several examples of myths which have become most important for science, among them atomism and the corpuscular theory of light. It would hardly contribute to clarity if we were to say that these theories are nonsensical gibberish in one stage of their development, and then suddenly become good sense in another.” Popper, Karl (1963/1969). “The Demarcation between Science and Metaphysics,” in Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge and Kegan Paul, 3rd ed., 253–292.

[43] Olivier Sartenaer, “Différencier science et pseudoscience : pas si simple”, The Conversation, 21 septembre 2020. https://theconversation.com/differencier-science-et-pseudoscience-pas-si-simple-142736

[44] Dániel Bárdos, Academia : https://bme.academia.edu/D%C3%A1nielB%C3%A1rdos

[45] Adam Tamas Tuboly, Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=seI87wkAAAAJ&hl=en

[46] Bárdos D, Tuboly AT. Science, Pseudoscience, and the Demarcation Problem. Cambridge University Press; 2025.

[47] Sven Ove Hansson, Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Sven_Ove_Hansson

[48] Alasdair MacIntyre, Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre

[49] Karl Popper, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

[50] Cherry picking, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking

[51] Les observations sur des “dynamiques locales de transition” ne sauraient constituer des “preuves” de succès de la décarbonation, la généralisation à partir de données récoltées à partir de sous-systèmes d’un système plus grand ne pouvant être qu’abusive, et normalement méthodologiquement proscrite. Exemple et cadrage méthodologique dans cette série d’articles : Le climat est plus que la somme des transitions – Défi énergie

[52] Naomi Oreskes, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Naomi_Oreskes

[53] Oreskes, N. (2019). Systematicity is necessary but not sufficient: on the problem of facsimile science. Synthese, 196(3), 881–905. http://www.jstor.org/stable/45096383

[54] “2. Falsifiabilité ascendante et modifications ad hoc. L’exigence que, pour qu’une science progresse, ses théories soient de plus en plus falsifiables, et par suite aient un contenu de plus en plus conséquent et une valeur informative de plus en plus grande, élimine les théories conçues dans le seul but de protéger une théorie d’une falsification menaçante. Une modification dans une théorie, telle que l’ajout d’un postulat supplémentaire ou un changement dans un postulat existant, n’ayant pas de conséquences testables qui n’aient déjà été des conséquences testables de la théorie non modifiée, sera appelée modification ad hoc.” Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ?, Le Livre de Poche, 1990. Page 93.

[55] “La fabrication consiste à inventer des résultats et à les enregistrer comme s’ils étaient authentiques.” “Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche”, Allea, 2023. https://allea.org/wp-content/uploads/2024/12/Code-de-conduite-europeen-pour-lintegrite-en-recherche.pdf

[56] Raisonnement circulaire, définition CNRTL : Raisonnement qui aboutit à l’hypothèse même sur laquelle il se fondait. https://www.cnrtl.fr/definition/circulaire

[57] “Carbon dioxide levels increase by record amount to new highs in 2024”, World Meteorological Organization, 15 octobre 2025. https://wmo.int/news/media-centre/carbon-dioxide-levels-increase-record-amount-new-highs-2024

[58] Mario Giampietro et Kozo Mayumi illustrent la constitution du mythe de la substituabilité en prenant l’exemple des biocarburants : “Explication n° 1 – Les humains veulent croire qu’il existe toujours une solution facile. Étant donné la facilité avec laquelle il est possible d’obtenir la somme 1 + 1 = 2 (les biocarburants sont renouvelables et zéro émission), il est extrêmement facile pour un public non informé de conclure que les biocarburants représentent l’alternative parfaite aux énergies fossiles. La civilisation occidentale dominante étant terrorisée par l’idée d’un déclin comme toutes les civilisations dominantes précédentes, l’opinion publique occidentale doit croire en l’existence d’une solution miracle pour éliminer cette éventualité. Le mythe des biocarburants représente donc une formidable opportunité, tant pour les universités en quête de financements pour la recherche que pour les politiciens, tous bords confondus, à la recherche d’un consensus facile (selon les sondages). Dans ce contexte, chacun doit se lancer dans l’aventure des biocarburants pour éviter d’être catalogué comme opposant au développement durable. Puisqu’il s’agit de chercher un mythe, peu importe que de nombreuses discussions sur les avantages économiques des biocarburants – par exemple, la création de nombreux emplois en milieu rural – reposent sur une grave incompréhension des fondements biophysiques du processus économique.” Giampietro, M., Mayumi, K. (2008). Complex Systems Thinking and Renewable Energy Systems. In: Pimentel, D. (eds) Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8654-0_8

[59] Jérémy Attard, “La charge de la preuve sous l’angle bayésien”, Cortecs, 9 juin 2021. https://cortecs.org/non-classe/la-charge-de-la-preuve-sous-langle-bayesien/

[60] Extrait de l’article : Transition énergétique et servitude – Défi énergie

[61] Barberousse, Anouk. “1. L’attachement obstiné aux croyances fausses”, Nicolas Gauvrit éd., Des têtes bien faites. Défense de l’esprit critique. Presses Universitaires de France, 2019, pp. 15-27. https://shs.cairn.info/des-tetes-bien-faites–9782130816126-page-15

[62] Coûts irrécupérables, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_irr%C3%A9cup%C3%A9rable

[63] Gilles Favro, “Le piège abscons. Pièges de la décision #4”, LinkedIn, Juin 2024. https://www.linkedin.com/posts/gillesfavro_decisionmaking-cognitivebias-businesspsychology-activity-7330467610855182337-7Eog/

[64] Bárdos D, Tuboly AT. Science, Pseudoscience, and the Demarcation Problem. Cambridge University Press; 2025.

[65] “Non seulement le monde n’est pas calculable, mais ce qui prouve qu’il n’est pas prédictible peut être corrélé, à l’infini mathématique, à ce qui prouve que, quand on en parle par les mathématiques, on engendre de l’indécidable. L’abondance de l’imprédictible dans le monde nous dit la pauvreté du fragment calculable du monde.” Longo, G., Le cauchemar de Prométhée, PUF, 2023.

[66] Mignerot, V., “L’erreur fondamentale de la transition énergétique”, Encyclopédie de l’énergie, 26 juin 2023. https://www.encyclopedie-energie.org/transition-energetique-erreur-fondamentale/ (english version : https://www.encyclopedie-energie.org/en/energy-transition-fundamental-mistake/)

[67] Hansson, S.O. Coping with the Unpredictable Effects of Future Technologies. Philos. Technol. 24, 137–149 (2011). https://doi.org/10.1007/s13347-011-0014-y

[68] Ibid. Traduit et adapté.

[69] Pour explorer les enjeux de la rétractation de publications scientifiques : Vuong, Q.-H. (2020), The limitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct the scholarly record: An analysis of retractions of papers published from 1975 to 2019. Learned Publishing, 33: 119-130. https://doi.org/10.1002/leap.1282 ; Retractation Watch : https://retractionwatch.com/

[70] “Les auteurs, les institutions scientifiques, les éditeurs, les bailleurs de fonds et les communautés scientifiques considèrent les résultats négatifs comme étant tout aussi pertinents que les conclusions positives en matière de publication et de diffusion.” “Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche”, Allea, 2023. https://allea.org/wp-content/uploads/2024/12/Code-de-conduite-europeen-pour-lintegrite-en-recherche.pdf

[71] “Gilgamesh, où donc cours-tu ?

La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas.

Lorsque les grands dieux créèrent les hommes,

C’est la mort qu’ils leur destinèrent

Et ils ont gardé pour eux la vie éternelle,

Mais toi, Gilgamesh

Que sans cesse ton ventre soit repu

Soit joyeux nuit et jour

Danse et joue

Fais chaque jour de ta vie

Une fête de joie et de plaisirs

Que tes vêtements soient propres et somptueux

Lave ta tête et baigne-toi

Flatte l’enfant qui te tient par la main

Réjouis l’épouse qui est dans tes bras.

Voilà les seuls droits que possèdent les hommes.”

Extrait de l’Épopée de Gilgamesh

Texte rédigé en langue akkadienne à l’époque paléo-babylonienne

(XVIIIe – XVIIe siècle av. J.-C.)

Traduit de l’arabe et adapté par Abed Azrié

[72] Vincent Mignerot, “Pour réussir la transition : ne plus confondre les frigos et les sociétés – Shifters Genève“, YouTube, 11 mars 2025. ; Voir également le site Défi énergie, page : La civilisation techno-animiste.

[73] “J’ai souligné le fait qu’il serait inadéquat de tracer une ligne de démarcation entre la science et la métaphysique afin d’exclure cette dernière du langage sensé en la jugeant absurde. J’en ai indiqué l’une des raisons en disant que nous ne devons pas essayer de tracer une ligne de démarcation trop nette. Cela devient clair si l’on se souvient que la plupart de nos théories scientifiques trouvent leur origine dans des mythes. Le système copernicien, par exemple, s’est inspiré d’un culte néo-platonicien de la lumière du Soleil, qui devait occuper le ‘centre’ en raison de sa noblesse. Cela montre comment les mythes peuvent développer des composantes testables. Ils peuvent, au fil des débats, devenir fructueux et importants pour la science. Dans La logique de la découverte scientifique, j’ai donné plusieurs exemples de mythes qui sont devenus les plus importants en science, parmi lesquels l’atomisme et la théorie corpusculaire de la lumière. Il ne serait guère utile de dire que ces théories sont des absurdités sans queue ni tête à un certain stade de leur développement, puis qu’elles deviennent soudainement sensées à un autre stade.” Popper, Karl (1963/1969). “The Demarcation between Science and Metaphysics,” in Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge and Kegan Paul, 3rd ed., 253–292.

[74] Mignerot V., L’énergie du déni. Avons-nous vraiment l’avenir du climat entre nos mains ?, Rue de l’échiquier, 2021, réédition 2023. https://www.ruedelechiquier.net/essais/412-l-energie-du-deni-nouvelle-edition.html